理研ネットニュース第9号(2025年9月)です。お問い合わせ |

両面印刷用配置pdf

緊急のお知らせ Jさんの裁判

9月24日の東京高裁判決期日は

取り消されました

2025年9月22日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

和解に向けた話し合いが継続しているため、9月24日の判決期日は取り消されました。

判決期日が取り消されましたので、24日に予定していた裁判報告会も中止いたします。

以上、取り急ぎ、お知らせいたします。

なお署名につきましては本日9月22日に3回目の提出を行いました。

*7月14日提出署名

総数 3,101筆

内 紙署名 290筆

ネット署名 2,811筆

*8月12日提出署名

総数 6,547筆

内 紙署名 4,974筆

ネット署名 1,573筆

*9月22日提出署名

総数 3,329筆

内 紙署名 1,949筆

ネット署名 1,380筆

★これまでの提出署名数(9月22日現在)

総数 12,977筆

内 紙署名 7,213筆

ネット署名 5,764筆

今後ともさらなる署名、傍聴支援をお願いいたします。

さいたま地裁で不当な判決を受けて

東京高裁に控訴したJさんの裁判

結審し判決期日決まる

2025年8月8日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

多くのご支援、サポートをいただき大変ありがとうございます。

2025年7月14日(月)16時より東京高裁424号法廷において第二回口頭弁論が開かれました。期日までに控訴人、被控訴人から準備書面が提出され、今回で結審となり、9月24日(水)13時10分より、判決が言い渡されることになりました。

この裁判の争点については、弁護団がまとめた以下の文章をご覧ください。

「高裁での争点について」

1. 次回期日(判決): 9月24日(水)13時10分

東京高等裁判所4階424号法廷

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

2. 報告会: 9月24日(水)裁判後に予定

場所と時間は近日掲載いたします

3. 署名: 逐次まとめて東京高裁に提出いたします

*7月14日提出署名

総数 3,101筆

内 紙署名 290筆

ネット署名 2,811筆

*8月12日提出署名

総数 6,547筆

内 紙署名 4,974筆

ネット署名 1,573筆

*未提出署名(9月13日現在)

総数 2,676筆

内 紙署名 1,646筆

ネット署名 1,030筆

★未提出分を含めたこれまでの署名数(9月13日現在)

総数 12,324筆

内 紙署名 6,910筆

ネット署名 5,414筆

今後ともさらなる署名、傍聴支援をお願いいたします。

印刷用pdf

さいたま地裁で不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの

第二回口頭弁論と報告会

7月14日(月)多くの方の傍聴をお願いします

2025年7月6日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

さいたま地裁での不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの第二回口頭弁論が

下記の通り7月14日(月)に東京高裁で行われます。

今回で結審となる可能性もありますので、多くの方の傍聴支援をお願いいたします。

また、裁判終了後には報告会を高裁横の弁護士会館で開催致します。

1: さいたま地裁の不当判決を受けて控訴したJさんの裁判

* 第二回口頭弁論 場所と日時

東京高等裁判所4階424号法廷 7月14日(月)16:00-

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

2:裁判の報告会

*場所と日時

弁護士会館5階508AB号会議室 7月14日(月)16:30-

東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館

* 裁判終了後に移動し1時間程度開催

・代理人、原告の報告

・質疑応答

・理研労からの報告

・支援団体のメッセージ

*報告会は裁判の終了時間によって開始が遅れる場合があります。

尚、署名は判決の日まで行いますが、7月13日までにいただいた分について

は14日に東京高裁に提出いたします。

さいたま地裁の不当判決を受けて

東京高裁に控訴したJさん裁判

東京高裁に理化学研究所による雇止めの

無効の判決を求める署名を開始

2025年6月16日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理研ネットでは、東京高裁に対して理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名を開始いたしました。

第1回口頭弁論は5月28日に行われ、次回期日は7月14日16時となっております。署名は集まり次第随時提出を予定しております。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

On Line 署名はこちらから御願いします。→https://chng.it/TJcJyYfF26

なお第1回口頭弁論での控訴人の主張は控訴人陳述書をご覧ください。

以上、引き続きご支援をお願いいたします。

さいたま地裁の不当判決を受けて

東京高裁に控訴したJさん裁判

次回口頭弁論は7月14日16時 東京高裁に決定

2025年5月28日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

本日の東京高裁の口頭弁論では、原告Jさんが素晴らしい陳述を行い、

即日結審という最悪の事態は回避されました。

傍聴頂いた皆様、報告会にご参加いただいた皆様には、お礼申し上げます。

次回口頭弁論は7月14日16時より東京高裁424号法廷で

行われます。詳細は今後お知らせいたします。

これからが正念場となりますので、引き続きご支援をよろしくお願い

いたします。

なお第一回口頭弁論での控訴人の主張は控訴人陳述書をご覧ください。

さいたま地裁の不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさん

5月28日(水)に口頭弁論 終了後に報告会

2025年5月 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

さいたま地裁の不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの裁判が

下記の通り5月28日(水)に東京高裁で行われます。

また、裁判終了後には報告会を高裁横の弁護士会館で開催致します。

記

- 1: さいたま地裁の不当判決を受けて控訴したJさんの裁判 口頭弁論

*場所と日時

東京高等裁判所4階424号法廷 5月28日(水)11:00-~

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

- 2: 裁判の報告会

*場所と日時

弁護士会館5階502号会議室 5月28日(水)11:30~

東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館

* 裁判終了後に移動し1時間程度開催

・代理人、原告の報告

・質疑応答

・理研労からの報告

・支援団体のメッセージ

*報告会は裁判の終了時間によって開始が遅れる場合があります。

文部科学省要請と院内集会のご報告

2025年4月5日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

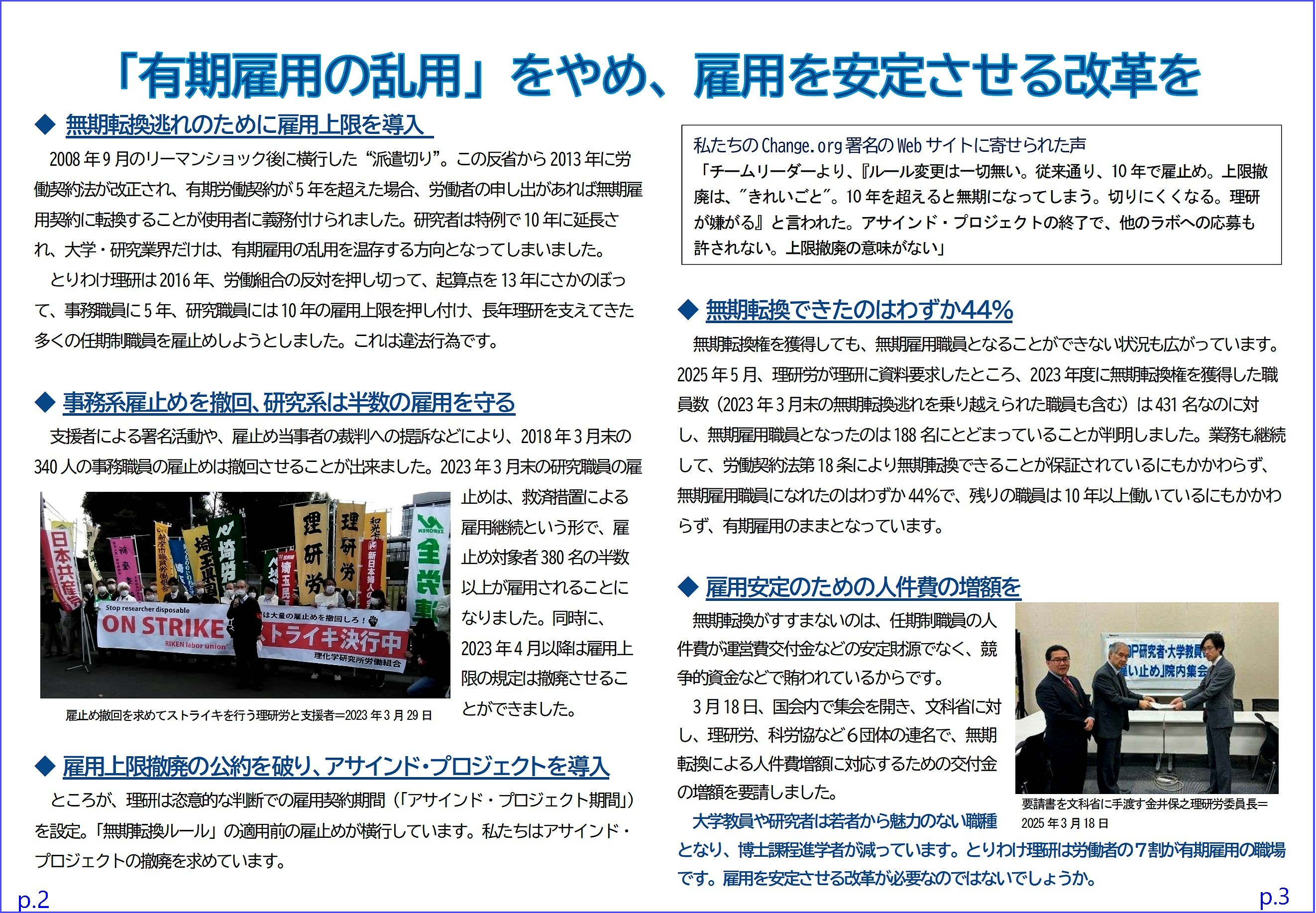

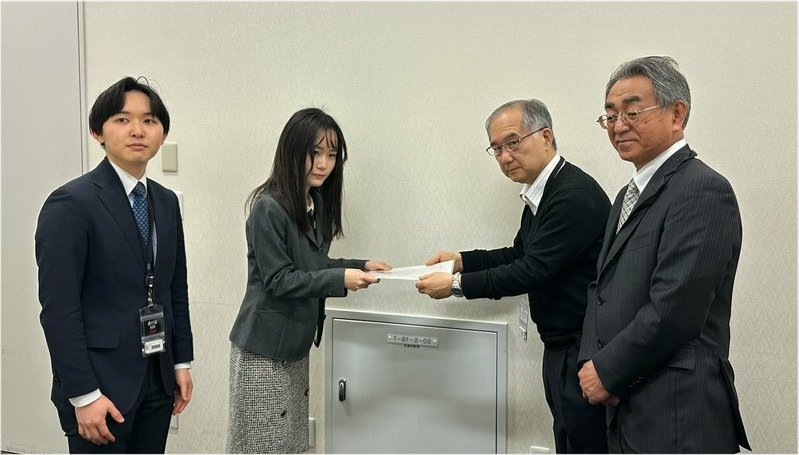

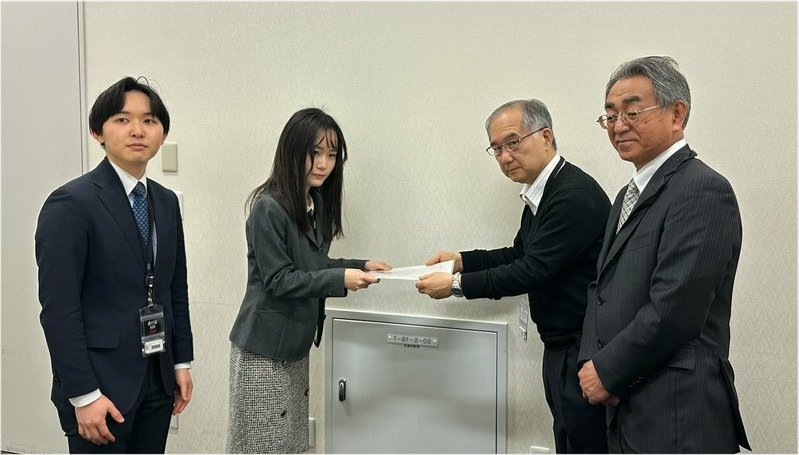

■文科省要請

2025年3月18日午後1時半から文部科学省要請、3時から院内集会・記者会見を衆議院第2議員会館第3会議室で開催しました。文部科学省要請は、金井 理研労委員長、J原告、戸川 科労協議長、中野 関西私大教連書記長、紅露 関西私大教連副委員長、小野 北足立南部地区労副議長、南 北足立南部地区労事務局次長、柴田 理研OB、榎木 科学・政策と社会研究室代表理事ほかの10人が参加しました。理研労、科労協、北足立南部地区労、科学・政策と社会研究室、羽衣国際大学K先生を支援する会の連名の下記要請内容は事前に文部科学省、厚生労働省には伝えてありましたが、初めに、金井委員長、中野書記長から要請文を文部科学省に手交し、文部科学省から各項目についての回答の説明を受けたのちに懇談を行いました。

文部科学省に要請書を手渡す

文部科学省の回答説明を聞く

特に「研究者・教員の無期転換を10年に先延ばしする特例をやめるなど雇用の安定化」を強く要請しました。当日、文部科学省からは6名の出席がありましたが、残念ながら厚生労働省からの出席はありませんでした。

要請項目

1.有期労働契約が通算10年を迎える研究者・教員等について、「無期転換逃れ」の雇い止め、とりわけ、無期転換権行使の報復としての不合理な待遇劣化を止めるよう、大学・研究開発法人に対し厳しく指導すること。

2.有期雇用の安定化のための労働契約法の改正が、なぜ大学・研究開発法人では有期雇用の不安定化を招いているかについて、実態調査もふまえて解明し、雇用の安定化に資する対策を講じること。

3.有期雇用契約の濫用を防ぐために「流動性を高めるため」として任期付き雇用を拡大してきた文科省の方針を見直し、任期付研究者・教員の雇用の安定化に転換すること。

4.有期雇用契約の濫用を防ぐために、研究者について無期転換申し込みの権利発生が10年に延長された特例(イノベ活性化法)を見直すこと。

5.有期雇用契約の濫用を防ぐために大学教員任期法4条、5条の厳格な運用を大学・研究開発法人に徹底するとともに、実態をふまえて任期法の見直しを検討すること。

6.任期付き研究者・教員の無期転換、待遇改善を促進するために、国立大学・国立研究開発法人の運営費交付金や私大助成などの経常的経費を増額するなどの予算措置を講ずること。

■院内集会・記者会見

院内集会・記者会見は、理研ネット、理研労、科労協、北足立南部地区労、科学・政策と社会研究室、羽衣国際大学K先生を支援する会の合同で開催。文部科学省要請参加者と理研雇止め裁判代理人の水口弁護士が参加、zoomでも7人の方が参加しました。国会会期中のお忙しい中を縫って、共産党の田村智子衆議院議員、立憲民主党の水野もと子参議院議員、共産党倉林参議院議員秘書、共産党田村貴昭衆議院議員秘書、共産党田村智子衆議院議員秘書、立憲民主党青山大人衆議院議員秘書、立憲民主党水野もと子参議院議員秘書2人のご参加いただきました。

金井委員長から趣旨説明、原告Jさんから裁判とご自身の現状についての報告、戸川議長からの報告、中野書記長からK先生の不当な最高裁判決についての報告、榎木代表理事から海外の研究者の雇用の状況を含めた報告、水口弁護士から12月20日のJ原告へのさいたま地裁の不当判決の報告の後、国会会期中のお忙しい中を駆けつけていただいた、田村議員、水野議員からは力強いご支援の挨拶をいただきました。

報道機関からは読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、東洋経済新聞、しんぶん赤旗の記者の参加があり、活発な質疑応答ののち閉会となりました。

※共産党の吉良よし子参議院議員と堀川あきこ衆議院議員からメッセージをいただきました。

失職した二名の技師の裁判、和解成立!

2025年3月11日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

労働契約法第18条の「無期転換ルール」を意図的に免れる目的で2023年3月末に理化学研究所が行った

雇止めにより失職した技師二名が、雇止め不当としてさいたま地方裁判所に地位確認等で提訴した裁判への、多く

の署名(12,992筆)、募金でのご支援ありがとうございます。

3月28日に判決が予定されていましたが、12月16日の結審の際に、裁判所より和解期日が入れられ、3月

10日に和解が成立いたしました。

これまでの原告への多くのご支援、重ねて感謝申し上げます。

一方、2024年12月20日に不当判決となった元研究チームリーダーは控訴し、東京高等裁判所での裁判が

続くことになります。今後とも、ご支援をお願いいたします。

「技師2人の理化学研究所による雇止めの無効」の判決を求める要請署名を提出しました

2025年3月6日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理化学研究所による雇止めで失職した二名の技師が、雇止め無効をとして地位確認を求めている裁判の判決が3月28日に予定されており、さいたま地方裁判所に「理化学研究所による雇止めの無効」の判決を求める署名活動を行いました。3月6日、以下の要請文とともに署名を、さいたま地方裁判所第5民事部に提出いたしました。本署名は理化学研究所本部のある埼玉県内を中心に紙署名をお願いし、それとともに広くchange org署名をお願いいたしました。署名開始から実質1か月強の短い期間にかかわらず、多くの皆様のご支援をいただきありがとうございました。提出署名数は以下の通りです(3月7日追加提出分を含みます)。

提出署名総数 12,992筆

内 紙署名 6,985筆

Change org 署名 6,007筆

理化学研究所の雇止め問題は解決しておらず、解決のために今後も引き続きご支援をお願いいたします。

2025年3月6日

令和5年(ワ)第314号

理化学研究所技師地位確認等請求事件

さいたま地方裁判所第5民事部御中

理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名

理化学研究所は2013年4月施行の労働契約法改正および2014年4月施行の研究開発力強化法改正(現・科学技術・イノベーション創出活性化法)制定によって、通算契約期間10年に達した有期契約労働者に無期転換権が発生することとなったのを受け、1年契約の研究者・技師らの雇用契約書及び就業規則に通算10年の雇用上限を追加しました。これが研究者・技師らの無期転換権の行使を阻む脱法目的であることは明らかであり、実際、理化学研究所は無期転換権取得目前の2023年3月に研究者・技師らを大量に雇止めしました。本件原告らも、長年取り組んできたマーモセット・マカクザルら霊長類の飼育・実験の業務も、所属研究室も研究計画が存続しているにもかかわらず、雇用上限に達したというだけの理由で技師の職を失いました。

原告らは、理化学研究所神戸事業所において霊長類を中心とした実験動物の健康管理と実験業務というスキルと経験を要する業務に派遣労働者として従事していたところ、所属研究チームのチームリーダーから「この研究は有望で長く続く。研究が続く限り仕事をしてほしい」との要請を受け、2009年および2011年に理化学研究所に直接雇用されました。当時、遺伝子組み換えマーモセット(南米原産の小型の霊長類)の実験動物として有用性が注目され、霊長類を対象にしたイメージング(撮像・解析)技術を用いた各種研究が国家戦略として位置付けられ、現在もその戦略は継続しています。原告らは上長からの「これらの研究が存続する限り雇用も継続する」との説明を信じて直用され、以降15年ないし13年間にわたり霊長類の飼育・繁殖、実験業務に携わってきました。具体的には、霊長類を対象としたMRI(磁気共鳴画像法)やPET(陽電子放出断層撮影法)のイメージング実験の実施、マーモセットの社会性評価のための訓練やマカクザルの行動解析などの実験方法、手法の開発を業務としておりました。霊長類の飼育、実験には、毎日の観察、触診、血液検査などの行き届いた健康管理が必須であり、原告らは長年の経験により養った手法、技術を駆使して、適切な飼育、実験を行ってきました。マーモセットでは健康管理や治療を行い、長年にわたり繁殖、系統の維持を行い、2009年以降、2023年3月に雇止めされるまで、概ね120頭の個体を維持し、研究に供してきました。原告らの卓越した経験と技能なくしては120頭の個体を健康に維持することは出来なかったと考えられます。

動物実験には、動物愛護の観点から国内外の法令やルールに基づいた厳格な管理が求められます。動物愛護管理法により作成が義務付けられる動物実験計画書によれば、2023年4月以降も120頭程度のマーモセットを飼育・繁殖しながら維持し、実験に供することが明らかであるのに、理化学研究所は、2023年4月以降はマーモセットの飼育、実験が縮小されるとして、2023年3月に原告らを雇止めしました。しかしながら、現在でも120頭程度の規模でマーモセットが飼育・繁殖されています。

この雇止めは、業務の縮小によるものではなく、労働契約法18条による無期転換ルールの適用を意図的に避けるための雇止めであることは明らかです。120頭の各個体のごとの特性や健康状況を熟知した原告らが飼育、実験から離れることで、マーモセットの飼育、実験が適切な体制で行えなくなっていることが危惧されます。動物愛護及び研究の観点から、適切な飼育と実験をおこなうためにも、原告らを即時復職させ、元の業務につけることが必要です。

日本の科学研究の将来を見据え、研究・技術開発を阻害させないためにも、研究者・技術者の雇い止めや無期転換権阻止をさせないためにも、この裁判、判決はとても重要です。司法の判断として雇止め無効の判決を強く要請します。

提出署名総数 12,992筆

内 紙署名 6,985筆

Change org 署名 6,007筆

【取り扱い団体】 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク

連絡先 〒352-0017 埼玉県新座市菅沢2-12-4 北足立南部地区労働組合協議会

E-mail : rikenhiseikinet@gmail.com

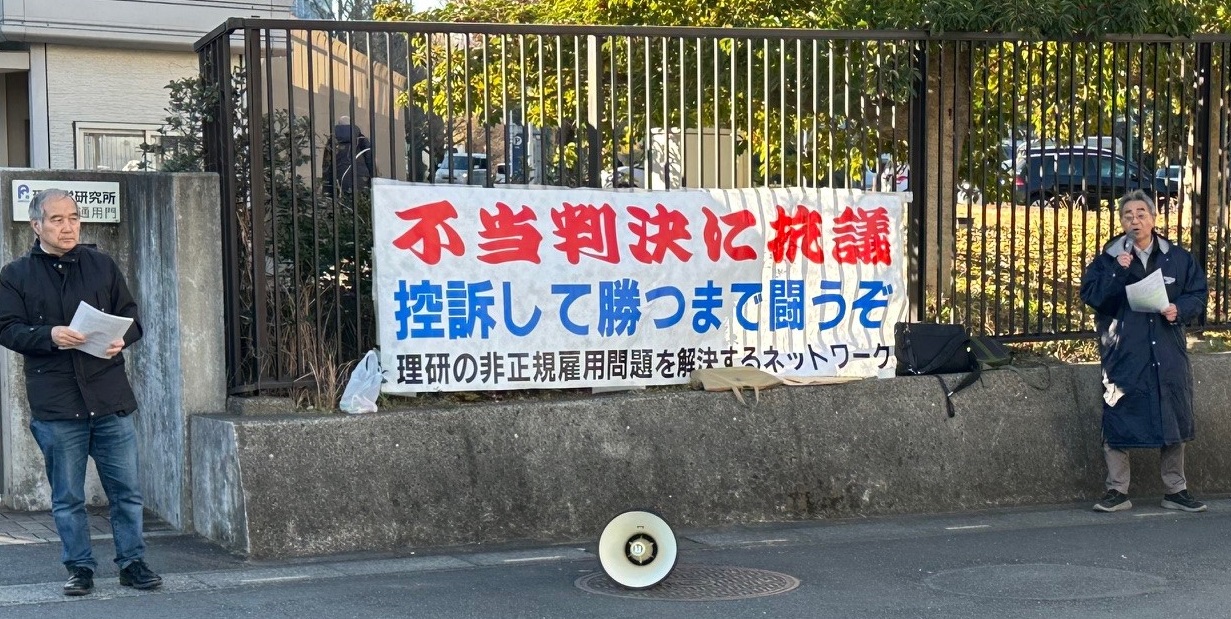

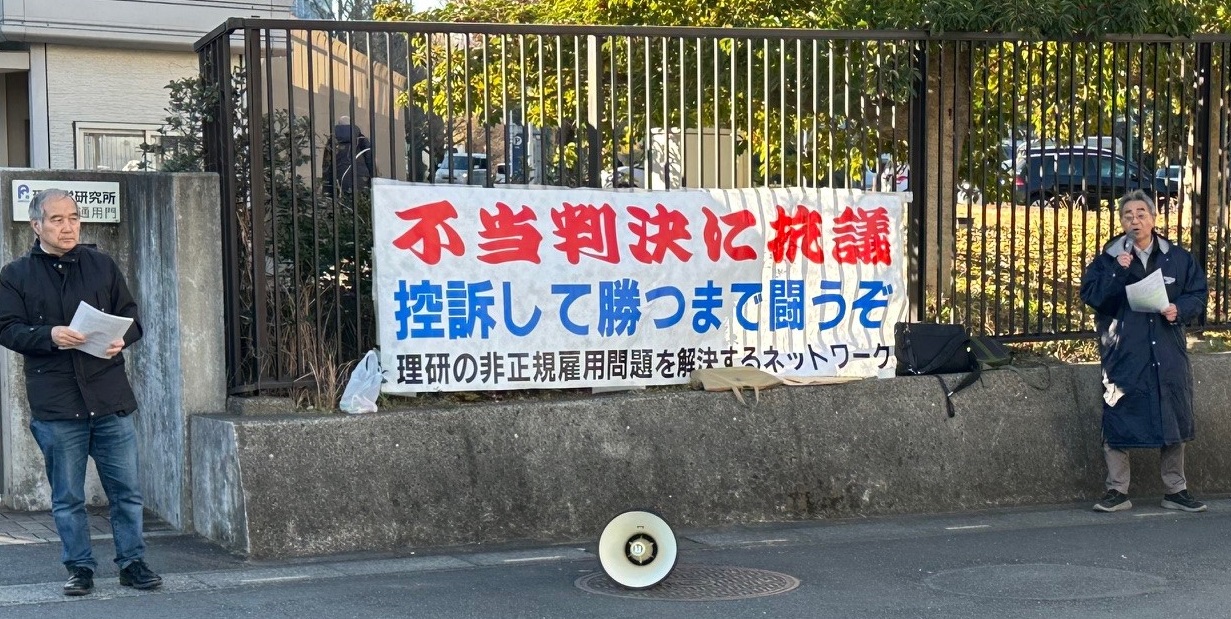

不当判決に抗議 控訴して勝つまで闘うぞ

2024年12月21日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理研の雇い止め問題で、雇用は継続したものの研究チームリーダーを降格になった研究者がチームリーダーに戻すよう求める裁判の判決が20日、さいたま地裁で出されました。鈴木尚久裁判長は、原告側の積み重ねた証拠を全く無視し、チームリーダーの地位確認の利益を認めず、2023年4月以降の契約更新の合理的期待がなく、理研の雇止めは有効であり、原告の地位確認の請求は却下し、その余の請求は棄却するとの不当な判決を下しました。

判決文では、原告が最初に採用(2011年度)された募集案内に雇用上限として10年の記載があることを以て、採用当初から最長2021年3月31日までという更新上限があったと判断されていますが、この際の契約書(2011年度)には2021年3月31日が契約更新の上限という趣旨の文言はなく、さらに、原告は当初の採用日から10年を超えて契約更新を行って働き続けていました。契約書にも記載されていない、募集案内のみにあった内容を根拠に、採用当初から10年を超える契約更新の合理的期待がなかったとし、その延長として、2023年4月以降の契約更新の合理的期待がなかったという、事実を捻じ曲げた判断に基づく不当な判決です。

理研ネットではさいたま地裁に対して、雇止めの撤回、降格の撤回を求める署名を提出していますが、今回の判決はこの要請に反した不当なものです。

理研ネットは弁護団、理研労と連名で以下の声明を発しました。

声 明

1 本日12月20日、さいたま地方裁判所第5民事部(裁判長鈴木尚久裁判官、髙橋祐子裁判官、瀧田航平裁判官)は、被告国立研究開発法人理化学研究所(理研)に勤務する任期制研究者の原告が求めたチームリーダーとしての地位確認請求について却下、その余の請求を棄却する不当判決を言い渡した。

2 原告は、2011年4月1日に期間1年の任期制研究職員のチームリーダーとして有期雇用契約を締結し、その後、2022年4月1日まで11回にわたり契約を更新してきた。ところが、2022年4月からの有期雇用契約を締結したところ、同契約書には、2023年4月1日以降の雇用契約は締結しない旨の最終契約条項が記載されていた。また、理研は2017年3月31日付有期雇用契約書からは、2013年4月1日以降から起算して10年を超えて有期雇用契約を締結しない旨の雇用上限条項を記載し、原告ら任期制研究職員に署名押印させていた。他方で、原告が担当する研究は、理研の2025年3月までの中期計画の中で明確に位置づけられており、科学研究費補助金基盤研究B(科研費)の2025年3月までの支給決定が明記されていた。

この「2023年4月1日」は、有期雇用契約を締結した研究者等が2013年4月から通算契約期間10年を経過して無期転換の権利を取得する日であった(10年特例)。

原告は、2022年4月1日の最終契約条項を抹消した上で雇用契約書に署名押印して理研に提出した。しかし、理研は、あくまで2023年3月31日に雇用契約は締結しない(雇止め)する意思を変えなかった。そこで、原告は2022年7月27日に理研の雇止めが労働契約法19条に違反し違法無効であるとして地位確認請求訴訟をさいたま地裁に提訴した(先行訴訟)。なお、同年11月24日、他の任期制研究職員(研究員)の2名も雇止めを通知されたのでさいたま地裁に同様に地位確認請求訴訟を提訴した(別件訴訟)。

理研は、2022年11月24日、原告に対して、理事長特例として、原告の研究を継続するため2023年4月1日以降の雇用契約を締結するが、上級研究員として契約を締結する旨を提案した。理研は、理事長特例を「継続任用を研究所の運営に必要、成果創出に欠かせないと理事長が判断した場合」には10年上限で雇止めの対象であった者でも雇用を継続すると発表した。

原告は、この上級研究員としての雇用継続の理研の提案に対して、チームリーダーとしての理事長特例適用を求めた。その理由は、上級研究員としての雇用契約を締結すれば、雇用と研究は継続することができるが、年俸が3割減額され、のみならず研究スタッフが削減され、対外的な共同研究ができないなどの大きな不利益を被ることになるからであった。原告は、所属する理化学研究所労働組合とともにチームリーダーとしての雇用継続を求めたが、理研はこれを拒否した。原告は、同年4月1日、やむなく理事長特例の上級研究員としての有期雇用契約書に署名押印した。同時に、このチームリーダーから上級研究員への変更(降格)には異議を留める旨を理研に通告した。

3 原告は、2023年4月1日以降、チームリーダーの地位ではなく、上級研究員として雇用が継続されたが、チームリーダーとしての有期雇用契約の更新を拒絶(雇止め)されこととなるので、2023年7月31日に本件訴訟をあらためて提訴した(先行訴訟は取り下げた)。チームリーダーとしての雇用継続及び研究継続への期待は合理的であり、雇止めは違法であるから、従前の有期雇用契約を理研は承諾したものとみなされるべきである。なお、別件訴訟の原告2名の任期制研究職員は、従前の地位(研究員)のまま理事長特例が適用され、現在2名は従来どおり理研に雇用されて研究を継続している。

4 さいたま地裁は原告の請求をことごとく否定した。第1に、原告のチームリーダーの地位は確認の利益を欠くとした。第2にチームリーダーとして雇用しなかったことは雇止めに該当するとしたが、原告が平成23年4月1日に応募した際の募集要項に「任期は原則5年」「最長10年の契約の延長・更新の可能性がある」と明記されていたのであるから、入職当初から最長2021(令和3)年3月31日までの更新上限が設定されていた。また、その後、2023(令和5)年3月31日までと記載された雇用契約書に署名押印しているのだから合理的な期待はないとした。科研費や中長期計画に原告研究が位置づけられていることは合理的期待を基礎づけないとした。第3に不当労働行為性を否定した。

5 判決は、募集要項で最長2021(令和3)年3月までと記載されているというが、10年を超えて同年4月1日には更新されており、その後も2022 (令和4)年4月にも更新されている。にもかかわらず当初から10年を超える更新について合理的期待はなかったとするのは雇用更新の運用実態に反している。また、被告理研が更新の途中、2013年から10年の上限を契約書に記載し、それに原告が署名押印したことを理由に合理的期待を否定しているが、原告としてはこれを拒絶すれば契約が更新されないのであるからやむなく署名押印せざるをえなかった。判決がこの事情を一切考慮していないのは極めて不合理である。また、科研費が2025(令和7)年3月まで支給されるにもかかわらず、これによって合理的期待が基礎づけられる事情ではないとしたのも実態に反している。判決は、研究チームが消滅したというが、チームリーダーの原告が雇止めされたから研究チームが消滅したのであって判断が逆転している。しかも、現に原告は現在も同じ研究室を使用し理事長特例の適用をうけて研究を継続しているのであり、この実態にも反している。

6 原告は、本件不当判決に対して東京高等裁判所に控訴し、理化学研究所労働組合とともに不当な判断を是正するように取り組みを続ける。今後とも多くの労働組合や市民の皆さまに、ご支援をくださるようにお願いするものである。

2024年12月20日

理研任期制研究職雇止事件原告弁護団

理化学研究所労働組合

理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク

理研の門前での宣伝行動(12月23日)

理化学研究所による雇止めの無効の判決を

求める要請署名を提出しました

2024年11月29日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

11月29日午後、さいたま地方裁判所第5民事部に「理化学研究所による雇止めの無効」の判決を求める要請署名を提出いたしました。本署名は理化学研究所本部のある埼玉県内を中心に紙署名をお願いし、それとともに広くchange org署名をお願いいたしました。署名開始から実質1か月強の短い期間にかかわらず、多くの皆様にご支援いただきましたことを御礼申し上げます。提出署名数は以下の通りです。(12月13日追加分を含む)

提出署名総数 6,113筆

内 紙署名 4,963筆

Change org署名 1,150筆

本署名の対象となっている元研究チームリーダーの裁判の判決は12月20日に予定されており、判決後には記者会見を予定しております。

また、雇止めで失職した二名の技師の裁判の証人尋問が12月16日に予定されており、こちらも来年早々には判決が見込まれます。

署名提出に先立ち11月16日に署名キャンペーン集会を開催いたしましたが、急な開催にもかかわらず40名を超す参加をいただきました。そこでは、理研の雇止めの違法性と、雇止めが理研の研究力の低下を引き起こしていることが明らかにされました。理化学研究所の雇止め問題は解決しておらず、解決のために今後も引き続きご支援をお願いいたします。

以上

「理化学研究所による雇止めの無効」

の判決を求める要請署名を開始しました

2024年10月4日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

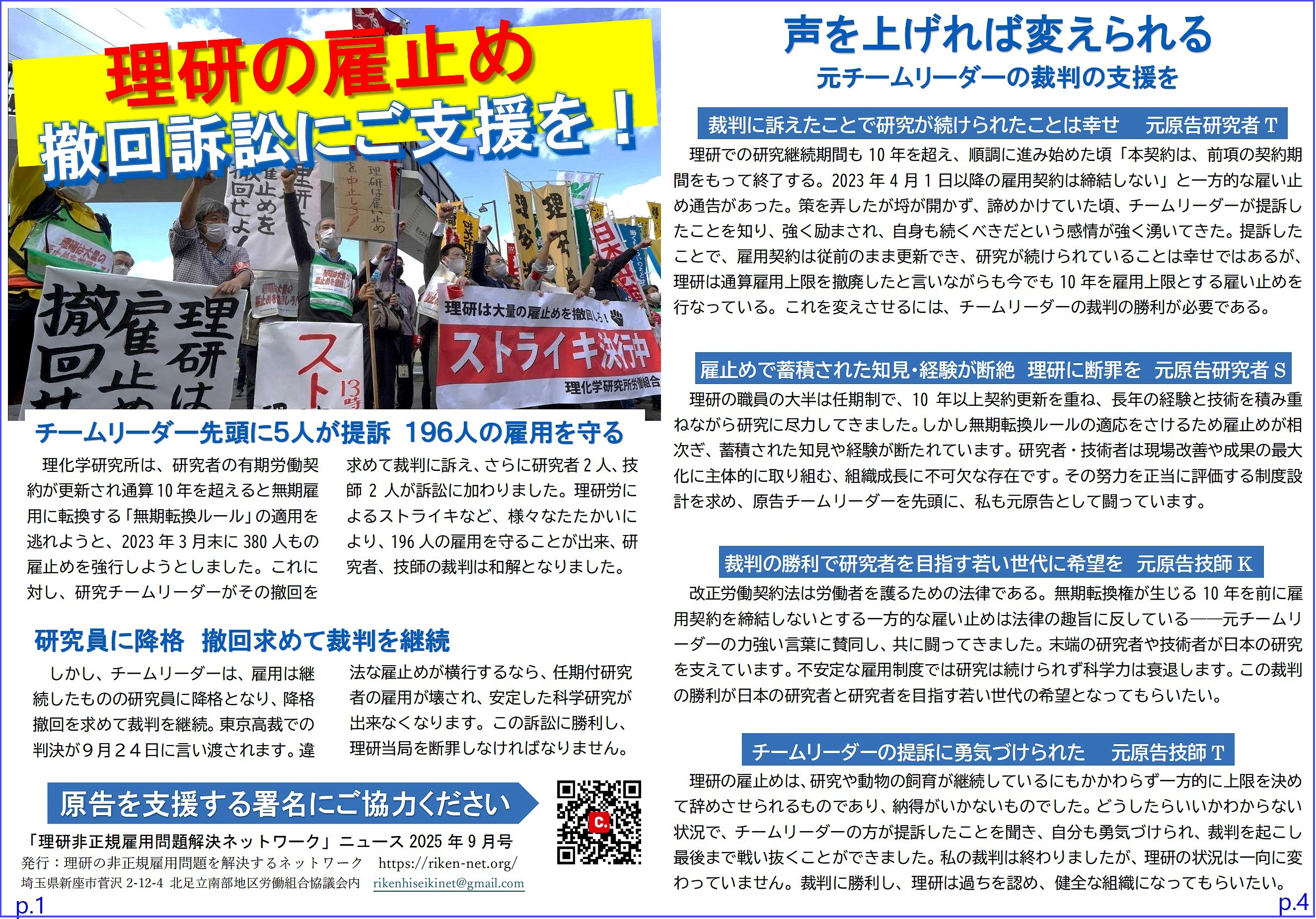

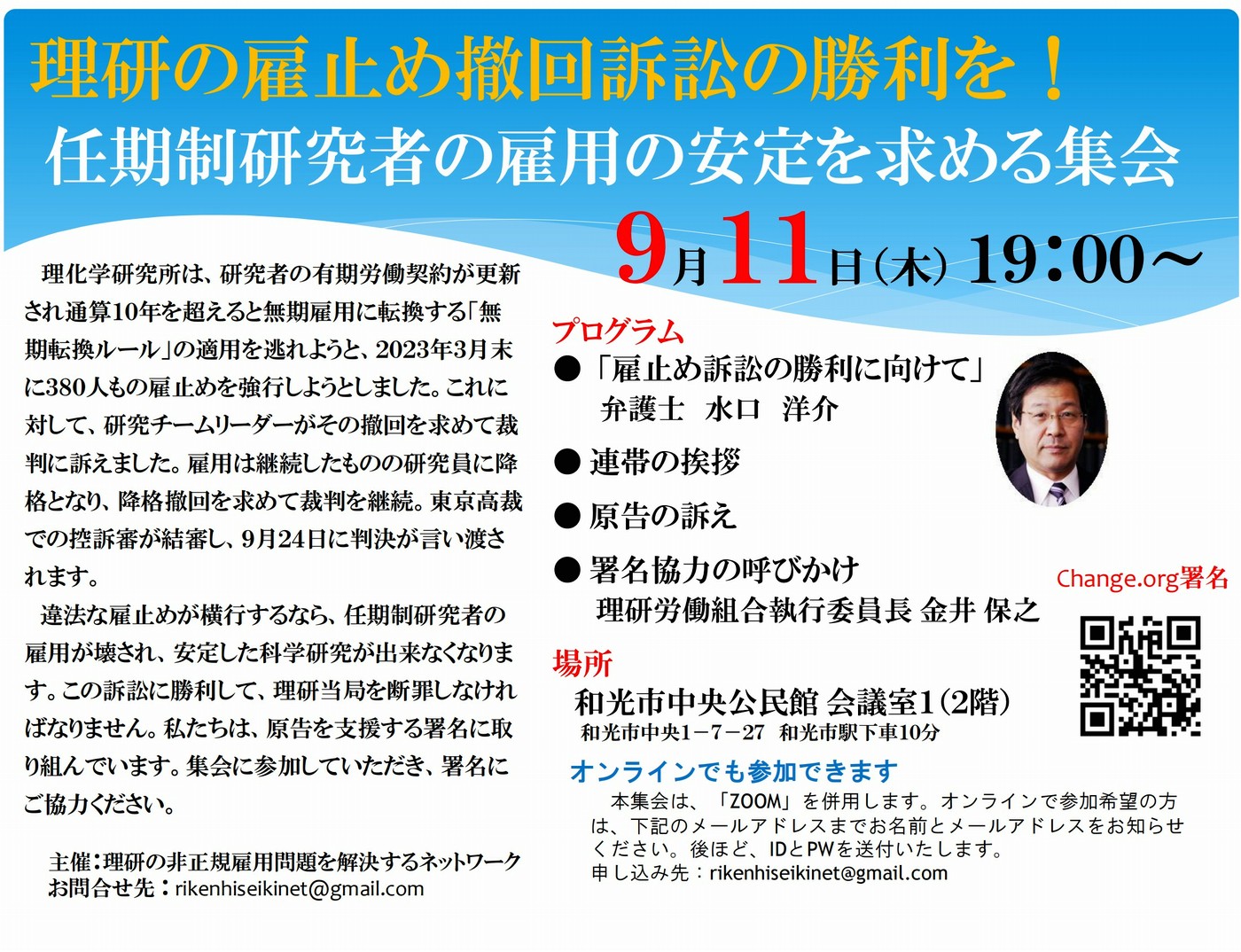

理化学研究所が10年の雇用上限を口実に雇止めを通告したため、2023年3月末に380名の研究者らが雇用を失う危機にありました。これに対し5名の研究者・技師が雇止めの無効を求める訴訟を起こし、労働組合がストライキに訴えました。こうしたたたかいにより、一部に降格、キャリアチェンジを強いられながらも196名が雇用継続になりました。しかし、184名が雇止めにより理研での職を失いました。

5名の原告のうち元研究チームリーダーの裁判が結審し、12月20日に判決が出ることとなりました。

私たち理研の非正規雇用問題を解決するネットワークは、さいたま地方裁判所に対して、下記リンクにある内容の「雇い止めの無効」の判決を求める署名に取り組むことにしました。

11月末に裁判所に提出します。署名の締め切りは11月25日です。

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

On Line 署名はこちらから御願いします →

https://chng.it/dvpNYhNFhz

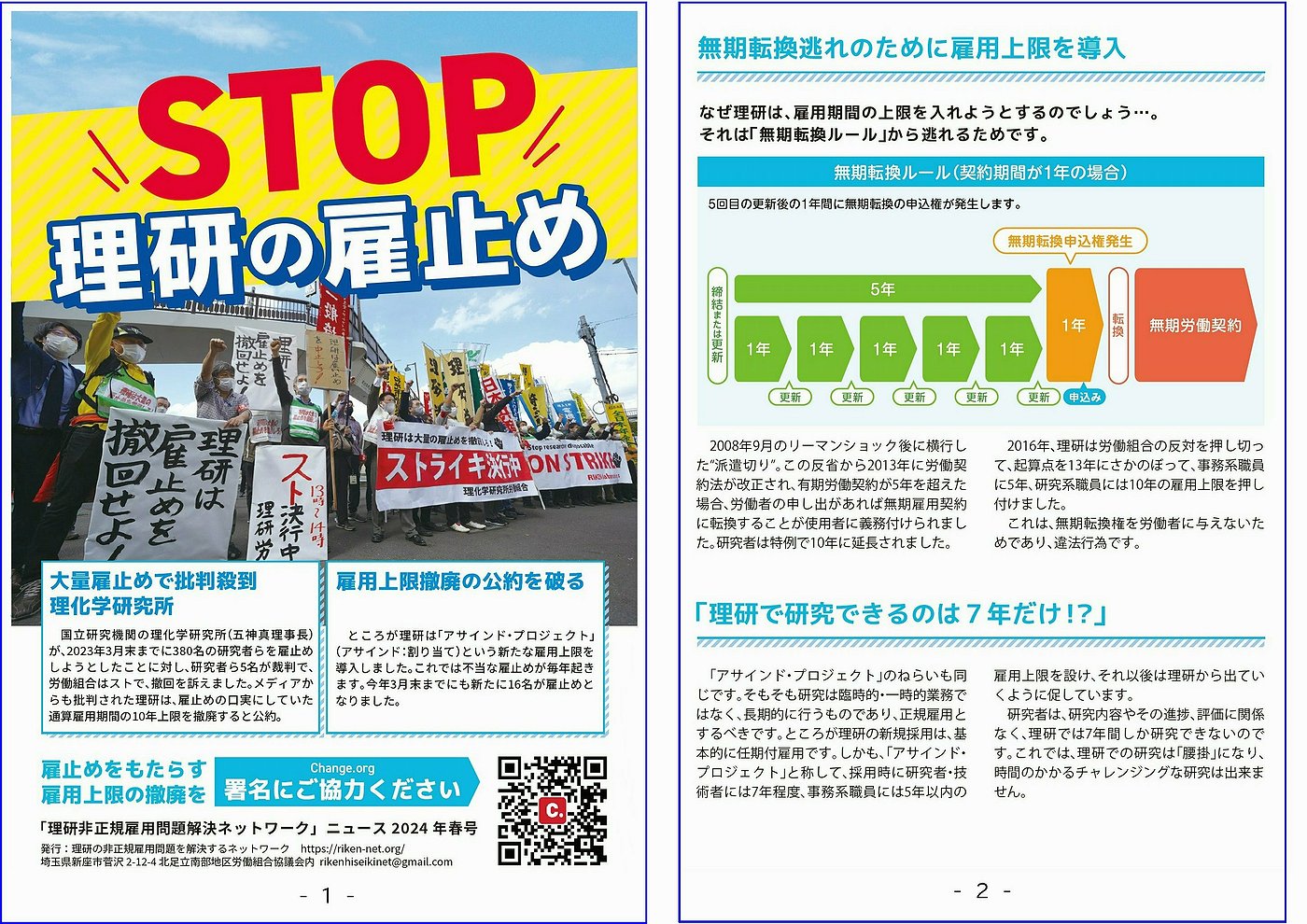

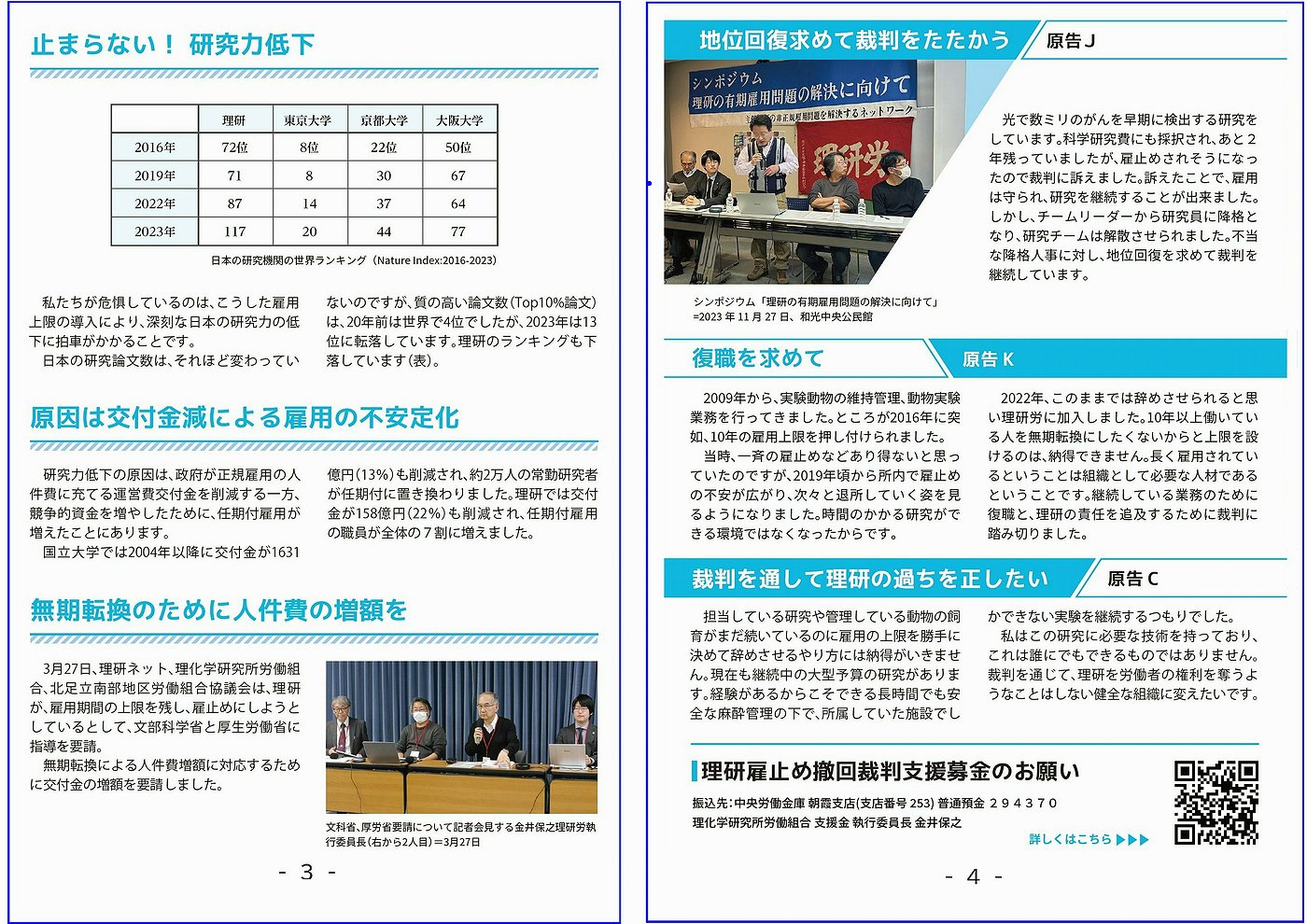

STOP理研の雇い止め!大量雇い止めで批判殺到

理化学研究所、雇用上限撤廃の公約を破る

2024年4月26日 理研ネットニュース 2024年春号(第8号)を発行しました

理研が3月末に16名の雇止め狙う

政府に雇用上限撤廃の指導を要請

2024年3月31日 理研の非正規雇用問題を 解決するネットワーク(理研ネット)

厚生労働省への要請

文部科学省への要請

記者会見

3月27日、非正規雇用問題を解決するネットワークは、理化学研究所労働組合(以下理研労と記す)と北足立南部地区労働組合協議会とともに、国立研究開発法人理化学研究所(以下 理化学研究所または理研と記す)が無期転換逃れの雇用上限を撤廃するといいながら、雇用期間の上限を残し、今年3月末に16人を雇止めにしようとしているとして、文部科学省と厚生労働省に指導を要請しました。

理化学研究所は2023年3月末までに通算契約期間が10年となることを理由にして研究職員の大量雇止めを強行しました。これは、無期転換ルールの適用を意図的に避けるためのものであり、無期転換ルールを定めた労働契約法に反するものです。

今年度も16名の研究系職員が雇止めされます。

雇止め当事者の裁判闘争などを受けて、理研は就業規則中の雇用上限規程を廃止すると公約しましたが、「アサインド・プロジェクト」期間(研究系は原則7年、事務系は原則5年)と文言を変えて雇用上限を就業規則に残しています。研究は臨時的・一時的な業務ではなく長期的な見通しを持って行うべきなのに、「アサインド・プロジェクト」は研究内容やその進捗、評価に関係なく契約更新の上限を一方的に押しつけるもので、無期雇用転換権を与えないための脱法的行為です。今後の不当な年限による雇止めを阻止するためには、このような脱法的な「アサインド・プロジェクト」を就業規則から撤廃することが必要です。

2023年3月末の雇止めにより失職した二名の技師の復職、降格された研究者、キャリアチェンジさせられた研究者らを元の地位、職場に戻すことは、雇止め問題の解決のためには不可欠なことです。

文部科学省、厚生労働省に対して、監督官庁として理化学研究所に対し

・就業規則から「アサインド・プロジェクト」を削除し、雇用期間の上限を撤廃する。

・違法に雇止めされた技師2人をただちに復職させる。

・降格、キャリアチェンジした研究者らをもとの地位、職場に戻す。

の3点の指導を要請しました。

また、文科省に対しては、2018年2月1日の予算委員会で当時の安倍晋三首相が「無期転換による個々の独立行政法人の人事権、人件費への影響については、各大臣において無期転換ルールへの対応が円滑に行われるよう適切に対応してまいりたい」と答弁しているとして、無期転換による人件費増額に対応するように要請しました。

文科省で会見した理研労の金井保之委員長は、「雇用の上限がなくなったといいながら実態として残っている。短い期間での雇用では、腰を落ち着けた難しい研究に挑戦できなくなる」と批判しました。(2023年3月には)通算10年以上働く研究者は、研究資金を獲得していても10年で雇い止めされたと述べ、「年数の縛りで雇用を切ろうとしている」と訴えました。

理研が「名大の不正論文」責任著者を採用

「大量雇止めの一方で、処分中の研究者を雇うのか!」

労組の質問への理事長の回答に怒り広がる

2024年2月17日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)

理化学研究所は、1月11日に不正論文の責任著者として、競争的資金の不交付の処分を受けている伊丹健一郎名古屋大学教授を主任研究員として4月から採用する予定であることを公表しました。この理研の人事は、『東洋経済』が「国の研究費配分機関の処分が無効化するおそれ」と報じるなど、大きな問題になっています。

→https://toyokeizai.net/articles/-/727950

理研の職員の中では「研究者、技師を大量に雇止めしておいて、処分中の研究者を雇うのか」と怒りが広がっています。

日本学術振興会と科学技術振興機構は、名古屋大学からの研究不正に関する報告書の提出を受けて、伊丹氏を論文不正に関わったとして、2022年度から24年度の3年間、研究資金を不交付としています。

ところが理研は、処分中の伊丹氏を研究室主催者として4月から採用しようとしています。

理化学研究所労働組合が1月22日に「あえて処分中に研究室主催者として採用するのはなぜなのか」「不正の事実を採用審査においてどのように評価したのか」「2024年度において運営費交付金をいくら配賦する予定なのか」の回答を求めたところ、五神理事長は1月31日に以下のように回答しました。

「学生に対する監督責任が十分に果たせていなかったことは猛省されるべき点であると考えている。他方、告発することで自身が受ける不利益を知りつつも、自身の監督責任の範囲で起こった不正事案を自ら大学に申告し、膨大な調査に対しても真摯に取り組んだことは、監督者としての責任に応えるものであったと捉えている。本件から伊丹氏が得た教訓は、理研での研究活動にしっかりと生かされると考えている」

運営費交付金の配賦については「現時点で予定されている金額はない。今後、2024年度の資源配分の中で調整していくものである」との回答でした。

しかし、伊丹氏が自ら大学に申請したのは、実験ノートや実験データの喪失という、言い逃れができない極めて悪質な研究不正だったからです。名古屋大学の調査報告書は、再現実験の実行やデータに対する十分な吟味を行っていれば、研究不正を見抜くことは十分に可能だったと厳しく指摘しています。自ら大学に申請したからといって、伊丹氏の責任を免罪することできません。だからこそ、日本学術振興会や科学技術振興機構は、3年間の研究費不交付という処分を下したのです。

理研は、10年前に「真理の探究」をおろそかにし、科学への信頼を深く傷つけたSTAP細胞事件を引き起こしています。その教訓を生かすために発足した「研究不正再発防止のための改革委員会」は、「公正な研究の推進=研究不正行為の防止」を最上位命題に位置付けることを提言しています。

理研が伊丹氏を採用し、運営費交付金から研究費を交付するならば、これらの処分を無効化し、免罪することになります。そして、これは、STAP細胞事件の教訓を蔑ろにし、最上位命題に位置付けるべき「公正な研究の推進=研究不正行為の防止」に反するものと言わざるを得ません。

理研の五神理事長は伊丹氏の採用を撤回するべきです。

理研理事長は二名の技師の復職、

降格した研究者らの地位回復の要求を全面的に拒否!

2023年12月28日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)

理研の研究者の雇止め問題解決のための御支援ありがとうございます。

皆さまの御支援(ネット署名 13,592筆と紙の署名 6,102筆、12月13日現在数)に基づき、五神 真 理研理事長に対して「違法に雇止めされた二名の技師の復職、降格された研究者らの地位回復」を求める要求を12月14日に行いましたが、回答期限である本日(12月28日)、理研の非を全く認めず、要求を全面的に拒否する内容の回答がありました。

「違法に雇止めされた二名の技師の復職、降格された研究者らの地位回復」を勝ち取るため、この署名活動は継続し、並行して、団体交渉、東京都労働委員会、裁判の場でのたたかいを継続して行きます。

SNSなどでの拡散をよろしくお願い致します。(Change.org署名 https://chng.it/NNqzLYJFMZ)

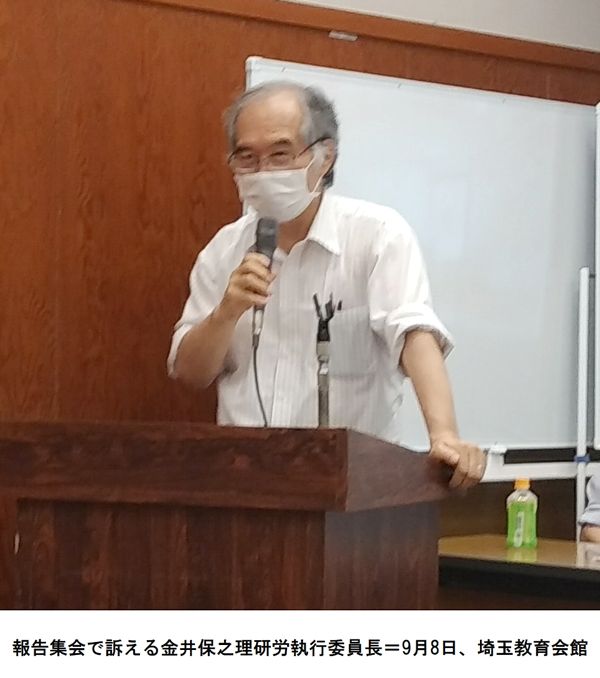

シンポジウム

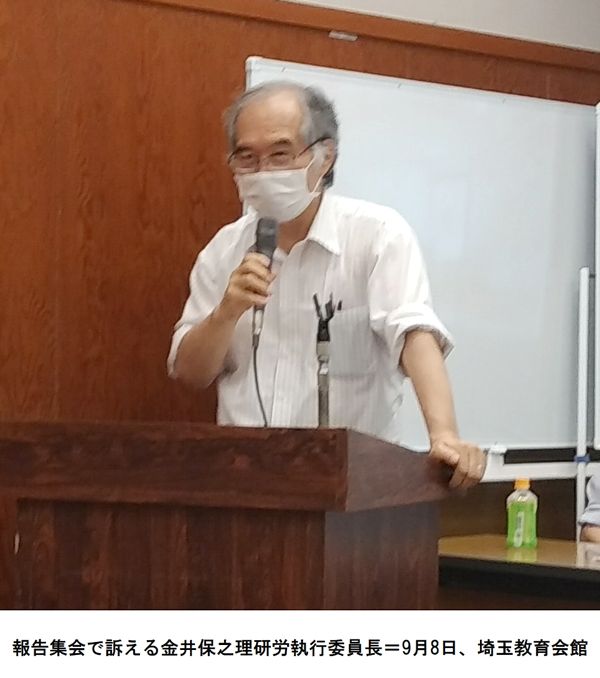

「理研の有期雇用問題の解決に向けて」を開催

「有期雇用の使い捨ては変わっていない」

と訴える金井保之理研労執行委員長

シンポジウム会場風景

2023年11月27日、理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)は、 和光中央公民館でシンポジウム「理研の有期雇用問題の解決に向けて」を開催しました。会場に56人、zoom参加30人で計86人が参加しました。雇止め撤回を求める訴訟の勝利に向けて、Change.org署名(https://chng.it/NNqzLYJFMZ)の協力を訴えました。

平井康太弁護士が「雇止め訴訟の勝利と有期雇用問題の解決に向けて」と題して講演しました。田村智子参議院議員から連帯のあいさつのビデオメッセージが寄せられました。

雇止め訴訟の原告3人、勝利和解した元原告の2人、平井弁護士、金井保之理研労委員長によるパネルディスカッションを行いました。

「科学雑誌『ネイチャー』が『日本の研究は、もはや世界トップクラスではない』 と指摘している。理研は世界の研究機関のランキングで100位以下に転落した。こんな雇い止めを続ければ、日本の科学技術はもたない」(原告の上級研究員)、「雇止めされたが、サルを必要とする実験は続き、飼育する必要がある。雇止めされたことは納得できない」(原告の技師2人)、「もっと多くの人が立ち上がれば、雇い止めはやめさせられた」「たたかいを広げないといけないと、私も手をあげた。労組や仲間が心強かった」(元原告の2人)など、議論は白熱しました。

9月に理研労が行ったアンケートでは、理研の職員の7割が有期雇用であることについて、弊害があると回答した人が70%に上ったことなどが報告されました。

12月15日の口頭弁論の前に、理研当局に署名を届ける予定であることが報告され、署名への協力が呼びかけられました。

声明:理研の卓越研究員事業の調査

「申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」

を公表しました

2023年10月19日

19日、「理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク」は、声明

「理研の卓越研究員事業の調査 申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」

を公表しました。

理化学研究所が日本学術振興会の卓越研究員事業で「原則7年」と申請しておきながら、採用した元ユニットリーダー(UL)を4年半で雇止めした問題をめぐり、理研が設置した調査委員会(白井幸夫委員長)が9月29日に記者会見を開きました。調査委員会は、法的に問題はなかったとする調査報告書を公表しました。

元ULは、文部科学大臣若手科学者賞などを受賞し、昨年は国際的な科学誌『ネイチャー』に論文が掲載され、雇止め後は中国の大学で教授を務めています。理研がこの元ULを雇止めしたことは、国会で問題となり、「国益に反する」とメディアなどから批判されています。

調査委員会は、国会に提出された「雇用期間を原則7年間」と明記した卓越研究員事業の機関申請書(様式1)に触れずに、(様式2)の申請書の「備考欄」の記述を使って、任期は7年に満たないことは明示していたので、4年半しか雇わなかったとしても問題がなかったという結論を導き出しています。また、雇止めの原因となった10年の雇用上限(10年ルール)やそれを元ULに適用したことの当否を調査対象から外しています。

問題の核心である理研の文科省への申請内容を捻じ曲げ、雇止めの口実となった無期転換逃れのための違法な雇用上限を不問にしたことは、理研の違法行為を隠ぺいするための恣意的な調査と言わざるをえません。

私たち理研ネットは、こうした調査報告書の悪質さを明らかにするとともに、文部科学省に対して、理研理事長の責任も含めた全容解明を求めるために声明「理研の卓越研究員事業の調査 申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」を公表することとしました。

声明全文

理研の研究機関申請書(様式1)(様式2) [参考資料]

理研の調査報告書は下記から閲覧できます。

https://www.riken.jp/pr/news/2023/20230929_1/index.html

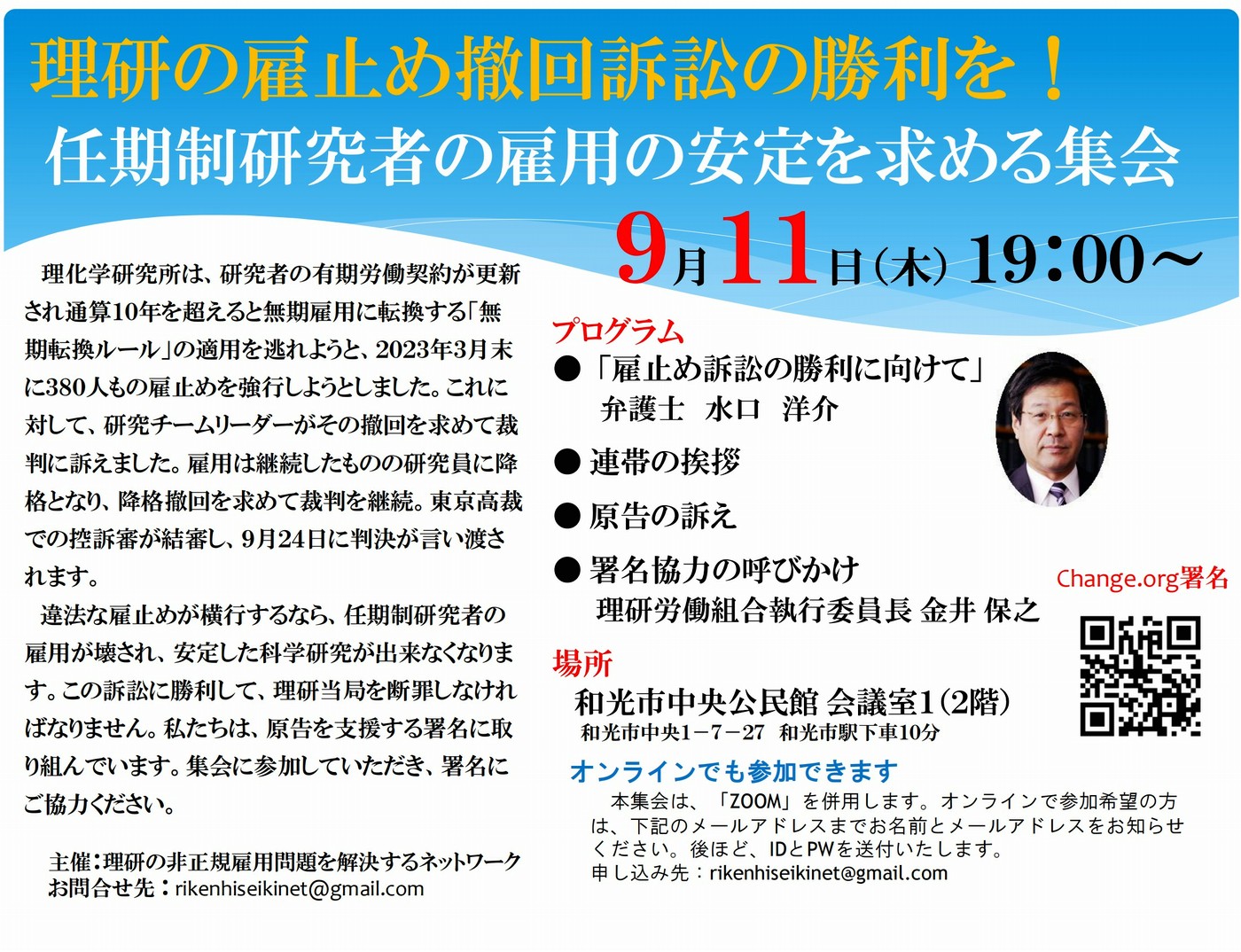

理化学研究所が184名を違法に雇止め !

技師2人を復職させ、

降格した研究者らの地位の回復を

2023年9月15日

地裁で口頭弁論

8日、さいたま地裁で理化学研究所に対して雇い止め・降格撤回を求める裁判の口頭弁論が行われました。雇い止めされた技師2人の復職、雇用は継続したもののチームリーダーから研究員への降格の撤回を求めました。

理研では、380人が雇い止め対象となり、184名が理研での職を失う一方、雇止め撤回を求めた裁判や理研労のストライキなどにより、196人の雇用を維持することができました。提訴したチームリーダーが研究員に降格し、提訴しなおしました。

裁判の審理では、裁判長から原告の契約更新の合理的期待権が発生した時期について質問があり、水口洋介弁護士は理研が契約不更新を提示した2016年の前から原告には期待権が発生していたと答えました。

原告側は、チームリーダーの降格は、理研労組合員に対する嫌がらせであり、不当労働行為だと主張しました。

雇い止めを強行された動物実験の技師である原告2人について、理研側は「民間業者に委託するから仕事がない」と言っているが、原告側は、業者ができることは「餌やり」「観察」程度しかできないはず、小型サルの手術や麻酔などは技師である2人が必要だと強調しました。理研側に対し、今後も仕事が継続することを示す実験計画書を提出するよう求めました。

裁判の報告会を開催

裁判終了後、埼玉教育会館で報告集会を開催しました。

チームリーダー復帰を求める原告は「今回、理研の生命機能科学研究センター(BDR)では、74の研究チームのうち21チームが解散となった。これは無茶苦茶。こんなことをしていては日本の研究力はますます低下する。いわゆる質の高い論文数のランキングで日本はこの20年で4位から13位に落ちた。理事長は部内資料で、今後も有期雇用を使い続けると言っている。研究者や技師を使い捨てるようなことは許されない」と訴えました。

動物実験の技師2人の原告は「次回の裁判で理研側がどんな反論するのか楽しみだ」と述べました。

Change.org署名に協力を!

金井保之理研労委員長は「理研ネットがホームページを開設しました。裁判支援のChange.org署名(https://chng.it/9DDT4fcM8v)をスタートさせました。ぜひ協力していただきたい」と訴えました。

次回の口頭弁論は、さいたま地裁で10月27日(金)午前10時30分から開かれます。

裁判の報告会は、終了後、埼玉会館7A会議室で開催されます。

理研の非正規雇用問題を解決する

ネットワーク(理研ネット)の

ホームページ開設にあたって

2023年9月11日

理化学研究所労働組合 執行委員長 金井保之

我々理研ネットは、理研で働く任期制職員の雇止め問題解決のために、2018年に理研本部のある和光市を中心とする地区の市民、労働組合、理研労役員が中心となり結成された有志グループです。

理化学研究所(理研)では、8割を超える職員が任期制職員であり、中には単年度契約を繰り返して10年、20年と研究所を支えている職員も多くいました。このような状況の中で、雇用の安定のために労働契約法が2012年に改正されました。理研で長年働く任期制職員は、改正された労働契約法18条(2013年4月1日施行)の趣旨に則れば、無期雇用への転換権を獲得できるはずですが、理研の経営陣は無期転換権獲得を避けるために事務系では5年の契約期間上限(起算日は2013年4月1日)で雇止め、研究系では10年の契約期間上限で雇止めをするという、就業規則の改定を2016年に行いました。

理研は、2018年3月に5年の契約期間緒上限に達する340名を超える事務系職員の雇止めを強行しようとしました。理研労は、この雇止めが労働契約法の趣旨に反する違法なものであることを、市民の皆さま、労働組合、国会議員、マスコミに訴え、多くの皆さまの支援の結果、雇止めを回避できました。

2018年3月の事務系の雇止めは回避できましたが、2023年3月には研究系の10年の契約期間上限での雇止めが予想されました。そこで、2018年11月21日に、事務系職員の雇止め回避の成果を踏まえて、研究系職員の雇止めをどのように回避するかを田村智子議員とともに語り合う集いを開催し、その場での雇止め当事者の訴えに答えるかたちで、理研ネットが結成されました。

理研ネットでは、雇止め当事者にも参加いただき、月に一回の会合、理研ネットニュースでの活動報告を行いながら、2023年3月の研究系職員の10年の契約期間上限による雇止め阻止のために活動を継続してきました。我々の活動と皆さまの御支援により、雇止め対象の研究系職員の半数に雇用の道を開くことができました。しかし、残念ながら全面的な雇止めの撤回はできず、現在も失職した職員の復職、待遇などを変えられた職員の回復を求めて、また、今後の雇止めの阻止を目指して活動を行っております。

この間の理研ネットの活動の情報は、ご支援いただいた皆様にお知らせしなくてはなりませんでしたが、不十分でした。そこで今回、理研ネットの活動を広く皆様にご紹介するために、ホームページを開設致します。

今後とも理研ネットの活動への御支援をお願い致します。

和解に向けた話し合いが継続しているため、9月24日の判決期日は取り消されました。

判決期日が取り消されましたので、24日に予定していた裁判報告会も中止いたします。

以上、取り急ぎ、お知らせいたします。

なお署名につきましては本日9月22日に3回目の提出を行いました。

*7月14日提出署名

総数 3,101筆

内 紙署名 290筆

ネット署名 2,811筆

*8月12日提出署名

総数 6,547筆

内 紙署名 4,974筆

ネット署名 1,573筆

*9月22日提出署名

総数 3,329筆

内 紙署名 1,949筆

ネット署名 1,380筆

★これまでの提出署名数(9月22日現在)

総数 12,977筆

内 紙署名 7,213筆

ネット署名 5,764筆

今後ともさらなる署名、傍聴支援をお願いいたします。

東京高裁に控訴したJさんの裁判

結審し判決期日決まる

多くのご支援、サポートをいただき大変ありがとうございます。

2025年7月14日(月)16時より東京高裁424号法廷において第二回口頭弁論が開かれました。期日までに控訴人、被控訴人から準備書面が提出され、今回で結審となり、9月24日(水)13時10分より、判決が言い渡されることになりました。

この裁判の争点については、弁護団がまとめた以下の文章をご覧ください。

「高裁での争点について」

1. 次回期日(判決): 9月24日(水)13時10分

東京高等裁判所4階424号法廷

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

2. 報告会: 9月24日(水)裁判後に予定

場所と時間は近日掲載いたします

3. 署名: 逐次まとめて東京高裁に提出いたします

*7月14日提出署名

総数 3,101筆

内 紙署名 290筆

ネット署名 2,811筆

*8月12日提出署名

総数 6,547筆

内 紙署名 4,974筆

ネット署名 1,573筆

*未提出署名(9月13日現在)

総数 2,676筆

内 紙署名 1,646筆

ネット署名 1,030筆

★未提出分を含めたこれまでの署名数(9月13日現在)

総数 12,324筆

内 紙署名 6,910筆

ネット署名 5,414筆

今後ともさらなる署名、傍聴支援をお願いいたします。

印刷用pdf

さいたま地裁で不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの

第二回口頭弁論と報告会

7月14日(月)多くの方の傍聴をお願いします

2025年7月6日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

さいたま地裁での不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの第二回口頭弁論が 下記の通り7月14日(月)に東京高裁で行われます。

今回で結審となる可能性もありますので、多くの方の傍聴支援をお願いいたします。 また、裁判終了後には報告会を高裁横の弁護士会館で開催致します。

1: さいたま地裁の不当判決を受けて控訴したJさんの裁判

* 第二回口頭弁論 場所と日時

東京高等裁判所4階424号法廷 7月14日(月)16:00-

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

2:裁判の報告会

*場所と日時

弁護士会館5階508AB号会議室 7月14日(月)16:30-

東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館

* 裁判終了後に移動し1時間程度開催

・代理人、原告の報告

・質疑応答

・理研労からの報告

・支援団体のメッセージ

*報告会は裁判の終了時間によって開始が遅れる場合があります。

尚、署名は判決の日まで行いますが、7月13日までにいただいた分について は14日に東京高裁に提出いたします。

さいたま地裁の不当判決を受けて

東京高裁に控訴したJさん裁判

東京高裁に理化学研究所による雇止めの

無効の判決を求める署名を開始

2025年6月16日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理研ネットでは、東京高裁に対して理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名を開始いたしました。 第1回口頭弁論は5月28日に行われ、次回期日は7月14日16時となっております。署名は集まり次第随時提出を予定しております。ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 On Line 署名はこちらから御願いします。→https://chng.it/TJcJyYfF26

なお第1回口頭弁論での控訴人の主張は控訴人陳述書をご覧ください。

以上、引き続きご支援をお願いいたします。

さいたま地裁の不当判決を受けて

東京高裁に控訴したJさん裁判

次回口頭弁論は7月14日16時 東京高裁に決定

2025年5月28日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

本日の東京高裁の口頭弁論では、原告Jさんが素晴らしい陳述を行い、 即日結審という最悪の事態は回避されました。 傍聴頂いた皆様、報告会にご参加いただいた皆様には、お礼申し上げます。

次回口頭弁論は7月14日16時より東京高裁424号法廷で 行われます。詳細は今後お知らせいたします。 これからが正念場となりますので、引き続きご支援をよろしくお願い いたします。

なお第一回口頭弁論での控訴人の主張は控訴人陳述書をご覧ください。

さいたま地裁の不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさん

5月28日(水)に口頭弁論 終了後に報告会

2025年5月 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

さいたま地裁の不当判決を受けて東京高裁に控訴したJさんの裁判が 下記の通り5月28日(水)に東京高裁で行われます。 また、裁判終了後には報告会を高裁横の弁護士会館で開催致します。

記

- 1: さいたま地裁の不当判決を受けて控訴したJさんの裁判 口頭弁論

*場所と日時

東京高等裁判所4階424号法廷 5月28日(水)11:00-~

東京都千代田区霞が関1丁目1番4号

- 2: 裁判の報告会

*場所と日時

弁護士会館5階502号会議室 5月28日(水)11:30~

東京都千代田区霞が関1丁目1番3号 弁護士会館

* 裁判終了後に移動し1時間程度開催

・代理人、原告の報告

・質疑応答

・理研労からの報告

・支援団体のメッセージ

*報告会は裁判の終了時間によって開始が遅れる場合があります。

文部科学省要請と院内集会のご報告

2025年4月5日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット) ■文科省要請

2025年3月18日午後1時半から文部科学省要請、3時から院内集会・記者会見を衆議院第2議員会館第3会議室で開催しました。文部科学省要請は、金井 理研労委員長、J原告、戸川 科労協議長、中野 関西私大教連書記長、紅露 関西私大教連副委員長、小野 北足立南部地区労副議長、南 北足立南部地区労事務局次長、柴田 理研OB、榎木 科学・政策と社会研究室代表理事ほかの10人が参加しました。理研労、科労協、北足立南部地区労、科学・政策と社会研究室、羽衣国際大学K先生を支援する会の連名の下記要請内容は事前に文部科学省、厚生労働省には伝えてありましたが、初めに、金井委員長、中野書記長から要請文を文部科学省に手交し、文部科学省から各項目についての回答の説明を受けたのちに懇談を行いました。

文部科学省に要請書を手渡す

文部科学省の回答説明を聞く

特に「研究者・教員の無期転換を10年に先延ばしする特例をやめるなど雇用の安定化」を強く要請しました。当日、文部科学省からは6名の出席がありましたが、残念ながら厚生労働省からの出席はありませんでした。

要請項目

1.有期労働契約が通算10年を迎える研究者・教員等について、「無期転換逃れ」の雇い止め、とりわけ、無期転換権行使の報復としての不合理な待遇劣化を止めるよう、大学・研究開発法人に対し厳しく指導すること。

2.有期雇用の安定化のための労働契約法の改正が、なぜ大学・研究開発法人では有期雇用の不安定化を招いているかについて、実態調査もふまえて解明し、雇用の安定化に資する対策を講じること。

3.有期雇用契約の濫用を防ぐために「流動性を高めるため」として任期付き雇用を拡大してきた文科省の方針を見直し、任期付研究者・教員の雇用の安定化に転換すること。 4.有期雇用契約の濫用を防ぐために、研究者について無期転換申し込みの権利発生が10年に延長された特例(イノベ活性化法)を見直すこと。

5.有期雇用契約の濫用を防ぐために大学教員任期法4条、5条の厳格な運用を大学・研究開発法人に徹底するとともに、実態をふまえて任期法の見直しを検討すること。

6.任期付き研究者・教員の無期転換、待遇改善を促進するために、国立大学・国立研究開発法人の運営費交付金や私大助成などの経常的経費を増額するなどの予算措置を講ずること。■院内集会・記者会見

院内集会・記者会見は、理研ネット、理研労、科労協、北足立南部地区労、科学・政策と社会研究室、羽衣国際大学K先生を支援する会の合同で開催。文部科学省要請参加者と理研雇止め裁判代理人の水口弁護士が参加、zoomでも7人の方が参加しました。国会会期中のお忙しい中を縫って、共産党の田村智子衆議院議員、立憲民主党の水野もと子参議院議員、共産党倉林参議院議員秘書、共産党田村貴昭衆議院議員秘書、共産党田村智子衆議院議員秘書、立憲民主党青山大人衆議院議員秘書、立憲民主党水野もと子参議院議員秘書2人のご参加いただきました。

金井委員長から趣旨説明、原告Jさんから裁判とご自身の現状についての報告、戸川議長からの報告、中野書記長からK先生の不当な最高裁判決についての報告、榎木代表理事から海外の研究者の雇用の状況を含めた報告、水口弁護士から12月20日のJ原告へのさいたま地裁の不当判決の報告の後、国会会期中のお忙しい中を駆けつけていただいた、田村議員、水野議員からは力強いご支援の挨拶をいただきました。

報道機関からは読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、東洋経済新聞、しんぶん赤旗の記者の参加があり、活発な質疑応答ののち閉会となりました。

※共産党の吉良よし子参議院議員と堀川あきこ衆議院議員からメッセージをいただきました。

失職した二名の技師の裁判、和解成立!

2025年3月11日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

労働契約法第18条の「無期転換ルール」を意図的に免れる目的で2023年3月末に理化学研究所が行った

雇止めにより失職した技師二名が、雇止め不当としてさいたま地方裁判所に地位確認等で提訴した裁判への、多く

の署名(12,992筆)、募金でのご支援ありがとうございます。

3月28日に判決が予定されていましたが、12月16日の結審の際に、裁判所より和解期日が入れられ、3月

10日に和解が成立いたしました。

これまでの原告への多くのご支援、重ねて感謝申し上げます。

一方、2024年12月20日に不当判決となった元研究チームリーダーは控訴し、東京高等裁判所での裁判が

続くことになります。今後とも、ご支援をお願いいたします。

「技師2人の理化学研究所による雇止めの無効」の判決を求める要請署名を提出しました

2025年3月6日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理化学研究所による雇止めで失職した二名の技師が、雇止め無効をとして地位確認を求めている裁判の判決が3月28日に予定されており、さいたま地方裁判所に「理化学研究所による雇止めの無効」の判決を求める署名活動を行いました。3月6日、以下の要請文とともに署名を、さいたま地方裁判所第5民事部に提出いたしました。本署名は理化学研究所本部のある埼玉県内を中心に紙署名をお願いし、それとともに広くchange org署名をお願いいたしました。署名開始から実質1か月強の短い期間にかかわらず、多くの皆様のご支援をいただきありがとうございました。提出署名数は以下の通りです(3月7日追加提出分を含みます)。

提出署名総数 12,992筆

内 紙署名 6,985筆

Change org 署名 6,007筆

理化学研究所の雇止め問題は解決しておらず、解決のために今後も引き続きご支援をお願いいたします。

|

2025年3月6日

令和5年(ワ)第314号 理化学研究所による雇止めの無効の判決を求める要請署名理化学研究所は2013年4月施行の労働契約法改正および2014年4月施行の研究開発力強化法改正(現・科学技術・イノベーション創出活性化法)制定によって、通算契約期間10年に達した有期契約労働者に無期転換権が発生することとなったのを受け、1年契約の研究者・技師らの雇用契約書及び就業規則に通算10年の雇用上限を追加しました。これが研究者・技師らの無期転換権の行使を阻む脱法目的であることは明らかであり、実際、理化学研究所は無期転換権取得目前の2023年3月に研究者・技師らを大量に雇止めしました。本件原告らも、長年取り組んできたマーモセット・マカクザルら霊長類の飼育・実験の業務も、所属研究室も研究計画が存続しているにもかかわらず、雇用上限に達したというだけの理由で技師の職を失いました。 原告らは、理化学研究所神戸事業所において霊長類を中心とした実験動物の健康管理と実験業務というスキルと経験を要する業務に派遣労働者として従事していたところ、所属研究チームのチームリーダーから「この研究は有望で長く続く。研究が続く限り仕事をしてほしい」との要請を受け、2009年および2011年に理化学研究所に直接雇用されました。当時、遺伝子組み換えマーモセット(南米原産の小型の霊長類)の実験動物として有用性が注目され、霊長類を対象にしたイメージング(撮像・解析)技術を用いた各種研究が国家戦略として位置付けられ、現在もその戦略は継続しています。原告らは上長からの「これらの研究が存続する限り雇用も継続する」との説明を信じて直用され、以降15年ないし13年間にわたり霊長類の飼育・繁殖、実験業務に携わってきました。具体的には、霊長類を対象としたMRI(磁気共鳴画像法)やPET(陽電子放出断層撮影法)のイメージング実験の実施、マーモセットの社会性評価のための訓練やマカクザルの行動解析などの実験方法、手法の開発を業務としておりました。霊長類の飼育、実験には、毎日の観察、触診、血液検査などの行き届いた健康管理が必須であり、原告らは長年の経験により養った手法、技術を駆使して、適切な飼育、実験を行ってきました。マーモセットでは健康管理や治療を行い、長年にわたり繁殖、系統の維持を行い、2009年以降、2023年3月に雇止めされるまで、概ね120頭の個体を維持し、研究に供してきました。原告らの卓越した経験と技能なくしては120頭の個体を健康に維持することは出来なかったと考えられます。 動物実験には、動物愛護の観点から国内外の法令やルールに基づいた厳格な管理が求められます。動物愛護管理法により作成が義務付けられる動物実験計画書によれば、2023年4月以降も120頭程度のマーモセットを飼育・繁殖しながら維持し、実験に供することが明らかであるのに、理化学研究所は、2023年4月以降はマーモセットの飼育、実験が縮小されるとして、2023年3月に原告らを雇止めしました。しかしながら、現在でも120頭程度の規模でマーモセットが飼育・繁殖されています。 この雇止めは、業務の縮小によるものではなく、労働契約法18条による無期転換ルールの適用を意図的に避けるための雇止めであることは明らかです。120頭の各個体のごとの特性や健康状況を熟知した原告らが飼育、実験から離れることで、マーモセットの飼育、実験が適切な体制で行えなくなっていることが危惧されます。動物愛護及び研究の観点から、適切な飼育と実験をおこなうためにも、原告らを即時復職させ、元の業務につけることが必要です。 日本の科学研究の将来を見据え、研究・技術開発を阻害させないためにも、研究者・技術者の雇い止めや無期転換権阻止をさせないためにも、この裁判、判決はとても重要です。司法の判断として雇止め無効の判決を強く要請します。

提出署名総数 12,992筆

【取り扱い団体】 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク |

不当判決に抗議 控訴して勝つまで闘うぞ

2024年12月21日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理研の雇い止め問題で、雇用は継続したものの研究チームリーダーを降格になった研究者がチームリーダーに戻すよう求める裁判の判決が20日、さいたま地裁で出されました。鈴木尚久裁判長は、原告側の積み重ねた証拠を全く無視し、チームリーダーの地位確認の利益を認めず、2023年4月以降の契約更新の合理的期待がなく、理研の雇止めは有効であり、原告の地位確認の請求は却下し、その余の請求は棄却するとの不当な判決を下しました。

判決文では、原告が最初に採用(2011年度)された募集案内に雇用上限として10年の記載があることを以て、採用当初から最長2021年3月31日までという更新上限があったと判断されていますが、この際の契約書(2011年度)には2021年3月31日が契約更新の上限という趣旨の文言はなく、さらに、原告は当初の採用日から10年を超えて契約更新を行って働き続けていました。契約書にも記載されていない、募集案内のみにあった内容を根拠に、採用当初から10年を超える契約更新の合理的期待がなかったとし、その延長として、2023年4月以降の契約更新の合理的期待がなかったという、事実を捻じ曲げた判断に基づく不当な判決です。

理研ネットではさいたま地裁に対して、雇止めの撤回、降格の撤回を求める署名を提出していますが、今回の判決はこの要請に反した不当なものです。

理研ネットは弁護団、理研労と連名で以下の声明を発しました。

声 明1 本日12月20日、さいたま地方裁判所第5民事部(裁判長鈴木尚久裁判官、髙橋祐子裁判官、瀧田航平裁判官)は、被告国立研究開発法人理化学研究所(理研)に勤務する任期制研究者の原告が求めたチームリーダーとしての地位確認請求について却下、その余の請求を棄却する不当判決を言い渡した。 2 原告は、2011年4月1日に期間1年の任期制研究職員のチームリーダーとして有期雇用契約を締結し、その後、2022年4月1日まで11回にわたり契約を更新してきた。ところが、2022年4月からの有期雇用契約を締結したところ、同契約書には、2023年4月1日以降の雇用契約は締結しない旨の最終契約条項が記載されていた。また、理研は2017年3月31日付有期雇用契約書からは、2013年4月1日以降から起算して10年を超えて有期雇用契約を締結しない旨の雇用上限条項を記載し、原告ら任期制研究職員に署名押印させていた。他方で、原告が担当する研究は、理研の2025年3月までの中期計画の中で明確に位置づけられており、科学研究費補助金基盤研究B(科研費)の2025年3月までの支給決定が明記されていた。 この「2023年4月1日」は、有期雇用契約を締結した研究者等が2013年4月から通算契約期間10年を経過して無期転換の権利を取得する日であった(10年特例)。 原告は、2022年4月1日の最終契約条項を抹消した上で雇用契約書に署名押印して理研に提出した。しかし、理研は、あくまで2023年3月31日に雇用契約は締結しない(雇止め)する意思を変えなかった。そこで、原告は2022年7月27日に理研の雇止めが労働契約法19条に違反し違法無効であるとして地位確認請求訴訟をさいたま地裁に提訴した(先行訴訟)。なお、同年11月24日、他の任期制研究職員(研究員)の2名も雇止めを通知されたのでさいたま地裁に同様に地位確認請求訴訟を提訴した(別件訴訟)。 理研は、2022年11月24日、原告に対して、理事長特例として、原告の研究を継続するため2023年4月1日以降の雇用契約を締結するが、上級研究員として契約を締結する旨を提案した。理研は、理事長特例を「継続任用を研究所の運営に必要、成果創出に欠かせないと理事長が判断した場合」には10年上限で雇止めの対象であった者でも雇用を継続すると発表した。 原告は、この上級研究員としての雇用継続の理研の提案に対して、チームリーダーとしての理事長特例適用を求めた。その理由は、上級研究員としての雇用契約を締結すれば、雇用と研究は継続することができるが、年俸が3割減額され、のみならず研究スタッフが削減され、対外的な共同研究ができないなどの大きな不利益を被ることになるからであった。原告は、所属する理化学研究所労働組合とともにチームリーダーとしての雇用継続を求めたが、理研はこれを拒否した。原告は、同年4月1日、やむなく理事長特例の上級研究員としての有期雇用契約書に署名押印した。同時に、このチームリーダーから上級研究員への変更(降格)には異議を留める旨を理研に通告した。 3 原告は、2023年4月1日以降、チームリーダーの地位ではなく、上級研究員として雇用が継続されたが、チームリーダーとしての有期雇用契約の更新を拒絶(雇止め)されこととなるので、2023年7月31日に本件訴訟をあらためて提訴した(先行訴訟は取り下げた)。チームリーダーとしての雇用継続及び研究継続への期待は合理的であり、雇止めは違法であるから、従前の有期雇用契約を理研は承諾したものとみなされるべきである。なお、別件訴訟の原告2名の任期制研究職員は、従前の地位(研究員)のまま理事長特例が適用され、現在2名は従来どおり理研に雇用されて研究を継続している。 4 さいたま地裁は原告の請求をことごとく否定した。第1に、原告のチームリーダーの地位は確認の利益を欠くとした。第2にチームリーダーとして雇用しなかったことは雇止めに該当するとしたが、原告が平成23年4月1日に応募した際の募集要項に「任期は原則5年」「最長10年の契約の延長・更新の可能性がある」と明記されていたのであるから、入職当初から最長2021(令和3)年3月31日までの更新上限が設定されていた。また、その後、2023(令和5)年3月31日までと記載された雇用契約書に署名押印しているのだから合理的な期待はないとした。科研費や中長期計画に原告研究が位置づけられていることは合理的期待を基礎づけないとした。第3に不当労働行為性を否定した。 5 判決は、募集要項で最長2021(令和3)年3月までと記載されているというが、10年を超えて同年4月1日には更新されており、その後も2022 (令和4)年4月にも更新されている。にもかかわらず当初から10年を超える更新について合理的期待はなかったとするのは雇用更新の運用実態に反している。また、被告理研が更新の途中、2013年から10年の上限を契約書に記載し、それに原告が署名押印したことを理由に合理的期待を否定しているが、原告としてはこれを拒絶すれば契約が更新されないのであるからやむなく署名押印せざるをえなかった。判決がこの事情を一切考慮していないのは極めて不合理である。また、科研費が2025(令和7)年3月まで支給されるにもかかわらず、これによって合理的期待が基礎づけられる事情ではないとしたのも実態に反している。判決は、研究チームが消滅したというが、チームリーダーの原告が雇止めされたから研究チームが消滅したのであって判断が逆転している。しかも、現に原告は現在も同じ研究室を使用し理事長特例の適用をうけて研究を継続しているのであり、この実態にも反している。 6 原告は、本件不当判決に対して東京高等裁判所に控訴し、理化学研究所労働組合とともに不当な判断を是正するように取り組みを続ける。今後とも多くの労働組合や市民の皆さまに、ご支援をくださるようにお願いするものである。

|

理研の門前での宣伝行動(12月23日)

理化学研究所による雇止めの無効の判決を

求める要請署名を提出しました

2024年11月29日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

提出署名総数 6,113筆

内 紙署名 4,963筆

Change org署名 1,150筆

本署名の対象となっている元研究チームリーダーの裁判の判決は12月20日に予定されており、判決後には記者会見を予定しております。

また、雇止めで失職した二名の技師の裁判の証人尋問が12月16日に予定されており、こちらも来年早々には判決が見込まれます。

署名提出に先立ち11月16日に署名キャンペーン集会を開催いたしましたが、急な開催にもかかわらず40名を超す参加をいただきました。そこでは、理研の雇止めの違法性と、雇止めが理研の研究力の低下を引き起こしていることが明らかにされました。理化学研究所の雇止め問題は解決しておらず、解決のために今後も引き続きご支援をお願いいたします。

「理化学研究所による雇止めの無効」

の判決を求める要請署名を開始しました

2024年10月4日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(略称:理研ネット)

理化学研究所が10年の雇用上限を口実に雇止めを通告したため、2023年3月末に380名の研究者らが雇用を失う危機にありました。これに対し5名の研究者・技師が雇止めの無効を求める訴訟を起こし、労働組合がストライキに訴えました。こうしたたたかいにより、一部に降格、キャリアチェンジを強いられながらも196名が雇用継続になりました。しかし、184名が雇止めにより理研での職を失いました。

5名の原告のうち元研究チームリーダーの裁判が結審し、12月20日に判決が出ることとなりました。

私たち理研の非正規雇用問題を解決するネットワークは、さいたま地方裁判所に対して、下記リンクにある内容の「雇い止めの無効」の判決を求める署名に取り組むことにしました。 11月末に裁判所に提出します。署名の締め切りは11月25日です。

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

On Line 署名はこちらから御願いします → https://chng.it/dvpNYhNFhz

STOP理研の雇い止め!大量雇い止めで批判殺到

理化学研究所、雇用上限撤廃の公約を破る

2024年4月26日 理研ネットニュース 2024年春号(第8号)を発行しました

理研が3月末に16名の雇止め狙う

政府に雇用上限撤廃の指導を要請

2024年3月31日 理研の非正規雇用問題を 解決するネットワーク(理研ネット)

厚生労働省への要請

文部科学省への要請

記者会見

3月27日、非正規雇用問題を解決するネットワークは、理化学研究所労働組合(以下理研労と記す)と北足立南部地区労働組合協議会とともに、国立研究開発法人理化学研究所(以下 理化学研究所または理研と記す)が無期転換逃れの雇用上限を撤廃するといいながら、雇用期間の上限を残し、今年3月末に16人を雇止めにしようとしているとして、文部科学省と厚生労働省に指導を要請しました。

理化学研究所は2023年3月末までに通算契約期間が10年となることを理由にして研究職員の大量雇止めを強行しました。これは、無期転換ルールの適用を意図的に避けるためのものであり、無期転換ルールを定めた労働契約法に反するものです。

今年度も16名の研究系職員が雇止めされます。

雇止め当事者の裁判闘争などを受けて、理研は就業規則中の雇用上限規程を廃止すると公約しましたが、「アサインド・プロジェクト」期間(研究系は原則7年、事務系は原則5年)と文言を変えて雇用上限を就業規則に残しています。研究は臨時的・一時的な業務ではなく長期的な見通しを持って行うべきなのに、「アサインド・プロジェクト」は研究内容やその進捗、評価に関係なく契約更新の上限を一方的に押しつけるもので、無期雇用転換権を与えないための脱法的行為です。今後の不当な年限による雇止めを阻止するためには、このような脱法的な「アサインド・プロジェクト」を就業規則から撤廃することが必要です。

2023年3月末の雇止めにより失職した二名の技師の復職、降格された研究者、キャリアチェンジさせられた研究者らを元の地位、職場に戻すことは、雇止め問題の解決のためには不可欠なことです。

文部科学省、厚生労働省に対して、監督官庁として理化学研究所に対し

・就業規則から「アサインド・プロジェクト」を削除し、雇用期間の上限を撤廃する。

・違法に雇止めされた技師2人をただちに復職させる。

・降格、キャリアチェンジした研究者らをもとの地位、職場に戻す。

の3点の指導を要請しました。

また、文科省に対しては、2018年2月1日の予算委員会で当時の安倍晋三首相が「無期転換による個々の独立行政法人の人事権、人件費への影響については、各大臣において無期転換ルールへの対応が円滑に行われるよう適切に対応してまいりたい」と答弁しているとして、無期転換による人件費増額に対応するように要請しました。

文科省で会見した理研労の金井保之委員長は、「雇用の上限がなくなったといいながら実態として残っている。短い期間での雇用では、腰を落ち着けた難しい研究に挑戦できなくなる」と批判しました。(2023年3月には)通算10年以上働く研究者は、研究資金を獲得していても10年で雇い止めされたと述べ、「年数の縛りで雇用を切ろうとしている」と訴えました。

理研が「名大の不正論文」責任著者を採用

「大量雇止めの一方で、処分中の研究者を雇うのか!」

労組の質問への理事長の回答に怒り広がる

2024年2月17日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)

理化学研究所は、1月11日に不正論文の責任著者として、競争的資金の不交付の処分を受けている伊丹健一郎名古屋大学教授を主任研究員として4月から採用する予定であることを公表しました。この理研の人事は、『東洋経済』が「国の研究費配分機関の処分が無効化するおそれ」と報じるなど、大きな問題になっています。

→https://toyokeizai.net/articles/-/727950

理研の職員の中では「研究者、技師を大量に雇止めしておいて、処分中の研究者を雇うのか」と怒りが広がっています。

日本学術振興会と科学技術振興機構は、名古屋大学からの研究不正に関する報告書の提出を受けて、伊丹氏を論文不正に関わったとして、2022年度から24年度の3年間、研究資金を不交付としています。

ところが理研は、処分中の伊丹氏を研究室主催者として4月から採用しようとしています。

理化学研究所労働組合が1月22日に「あえて処分中に研究室主催者として採用するのはなぜなのか」「不正の事実を採用審査においてどのように評価したのか」「2024年度において運営費交付金をいくら配賦する予定なのか」の回答を求めたところ、五神理事長は1月31日に以下のように回答しました。

「学生に対する監督責任が十分に果たせていなかったことは猛省されるべき点であると考えている。他方、告発することで自身が受ける不利益を知りつつも、自身の監督責任の範囲で起こった不正事案を自ら大学に申告し、膨大な調査に対しても真摯に取り組んだことは、監督者としての責任に応えるものであったと捉えている。本件から伊丹氏が得た教訓は、理研での研究活動にしっかりと生かされると考えている」 運営費交付金の配賦については「現時点で予定されている金額はない。今後、2024年度の資源配分の中で調整していくものである」との回答でした。

しかし、伊丹氏が自ら大学に申請したのは、実験ノートや実験データの喪失という、言い逃れができない極めて悪質な研究不正だったからです。名古屋大学の調査報告書は、再現実験の実行やデータに対する十分な吟味を行っていれば、研究不正を見抜くことは十分に可能だったと厳しく指摘しています。自ら大学に申請したからといって、伊丹氏の責任を免罪することできません。だからこそ、日本学術振興会や科学技術振興機構は、3年間の研究費不交付という処分を下したのです。 理研は、10年前に「真理の探究」をおろそかにし、科学への信頼を深く傷つけたSTAP細胞事件を引き起こしています。その教訓を生かすために発足した「研究不正再発防止のための改革委員会」は、「公正な研究の推進=研究不正行為の防止」を最上位命題に位置付けることを提言しています。

理研が伊丹氏を採用し、運営費交付金から研究費を交付するならば、これらの処分を無効化し、免罪することになります。そして、これは、STAP細胞事件の教訓を蔑ろにし、最上位命題に位置付けるべき「公正な研究の推進=研究不正行為の防止」に反するものと言わざるを得ません。

理研の五神理事長は伊丹氏の採用を撤回するべきです。

理研理事長は二名の技師の復職、

降格した研究者らの地位回復の要求を全面的に拒否!

2023年12月28日 理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)

理研の研究者の雇止め問題解決のための御支援ありがとうございます。 皆さまの御支援(ネット署名 13,592筆と紙の署名 6,102筆、12月13日現在数)に基づき、五神 真 理研理事長に対して「違法に雇止めされた二名の技師の復職、降格された研究者らの地位回復」を求める要求を12月14日に行いましたが、回答期限である本日(12月28日)、理研の非を全く認めず、要求を全面的に拒否する内容の回答がありました。

「違法に雇止めされた二名の技師の復職、降格された研究者らの地位回復」を勝ち取るため、この署名活動は継続し、並行して、団体交渉、東京都労働委員会、裁判の場でのたたかいを継続して行きます。

SNSなどでの拡散をよろしくお願い致します。(Change.org署名 https://chng.it/NNqzLYJFMZ)

シンポジウム

「理研の有期雇用問題の解決に向けて」を開催

「有期雇用の使い捨ては変わっていない」

と訴える金井保之理研労執行委員長

シンポジウム会場風景

2023年11月27日、理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク(理研ネット)は、 和光中央公民館でシンポジウム「理研の有期雇用問題の解決に向けて」を開催しました。会場に56人、zoom参加30人で計86人が参加しました。雇止め撤回を求める訴訟の勝利に向けて、Change.org署名(https://chng.it/NNqzLYJFMZ)の協力を訴えました。

平井康太弁護士が「雇止め訴訟の勝利と有期雇用問題の解決に向けて」と題して講演しました。田村智子参議院議員から連帯のあいさつのビデオメッセージが寄せられました。 雇止め訴訟の原告3人、勝利和解した元原告の2人、平井弁護士、金井保之理研労委員長によるパネルディスカッションを行いました。

「科学雑誌『ネイチャー』が『日本の研究は、もはや世界トップクラスではない』 と指摘している。理研は世界の研究機関のランキングで100位以下に転落した。こんな雇い止めを続ければ、日本の科学技術はもたない」(原告の上級研究員)、「雇止めされたが、サルを必要とする実験は続き、飼育する必要がある。雇止めされたことは納得できない」(原告の技師2人)、「もっと多くの人が立ち上がれば、雇い止めはやめさせられた」「たたかいを広げないといけないと、私も手をあげた。労組や仲間が心強かった」(元原告の2人)など、議論は白熱しました。

9月に理研労が行ったアンケートでは、理研の職員の7割が有期雇用であることについて、弊害があると回答した人が70%に上ったことなどが報告されました。 12月15日の口頭弁論の前に、理研当局に署名を届ける予定であることが報告され、署名への協力が呼びかけられました。

声明:理研の卓越研究員事業の調査

「申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」

を公表しました

2023年10月19日

19日、「理研の非正規雇用問題を解決するネットワーク」は、声明 「理研の卓越研究員事業の調査 申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」 を公表しました。理化学研究所が日本学術振興会の卓越研究員事業で「原則7年」と申請しておきながら、採用した元ユニットリーダー(UL)を4年半で雇止めした問題をめぐり、理研が設置した調査委員会(白井幸夫委員長)が9月29日に記者会見を開きました。調査委員会は、法的に問題はなかったとする調査報告書を公表しました。

元ULは、文部科学大臣若手科学者賞などを受賞し、昨年は国際的な科学誌『ネイチャー』に論文が掲載され、雇止め後は中国の大学で教授を務めています。理研がこの元ULを雇止めしたことは、国会で問題となり、「国益に反する」とメディアなどから批判されています。

調査委員会は、国会に提出された「雇用期間を原則7年間」と明記した卓越研究員事業の機関申請書(様式1)に触れずに、(様式2)の申請書の「備考欄」の記述を使って、任期は7年に満たないことは明示していたので、4年半しか雇わなかったとしても問題がなかったという結論を導き出しています。また、雇止めの原因となった10年の雇用上限(10年ルール)やそれを元ULに適用したことの当否を調査対象から外しています。

問題の核心である理研の文科省への申請内容を捻じ曲げ、雇止めの口実となった無期転換逃れのための違法な雇用上限を不問にしたことは、理研の違法行為を隠ぺいするための恣意的な調査と言わざるをえません。

私たち理研ネットは、こうした調査報告書の悪質さを明らかにするとともに、文部科学省に対して、理研理事長の責任も含めた全容解明を求めるために声明「理研の卓越研究員事業の調査 申請を偽り、雇止めを不問にした悪質な報告書」を公表することとしました。

声明全文

理研の研究機関申請書(様式1)(様式2) [参考資料]

理研の調査報告書は下記から閲覧できます。

https://www.riken.jp/pr/news/2023/20230929_1/index.html

理化学研究所が184名を違法に雇止め !

技師2人を復職させ、

降格した研究者らの地位の回復を

2023年9月15日

地裁で口頭弁論

8日、さいたま地裁で理化学研究所に対して雇い止め・降格撤回を求める裁判の口頭弁論が行われました。雇い止めされた技師2人の復職、雇用は継続したもののチームリーダーから研究員への降格の撤回を求めました。

理研では、380人が雇い止め対象となり、184名が理研での職を失う一方、雇止め撤回を求めた裁判や理研労のストライキなどにより、196人の雇用を維持することができました。提訴したチームリーダーが研究員に降格し、提訴しなおしました。

裁判の審理では、裁判長から原告の契約更新の合理的期待権が発生した時期について質問があり、水口洋介弁護士は理研が契約不更新を提示した2016年の前から原告には期待権が発生していたと答えました。

原告側は、チームリーダーの降格は、理研労組合員に対する嫌がらせであり、不当労働行為だと主張しました。

雇い止めを強行された動物実験の技師である原告2人について、理研側は「民間業者に委託するから仕事がない」と言っているが、原告側は、業者ができることは「餌やり」「観察」程度しかできないはず、小型サルの手術や麻酔などは技師である2人が必要だと強調しました。理研側に対し、今後も仕事が継続することを示す実験計画書を提出するよう求めました。

裁判の報告会を開催

裁判終了後、埼玉教育会館で報告集会を開催しました。

チームリーダー復帰を求める原告は「今回、理研の生命機能科学研究センター(BDR)では、74の研究チームのうち21チームが解散となった。これは無茶苦茶。こんなことをしていては日本の研究力はますます低下する。いわゆる質の高い論文数のランキングで日本はこの20年で4位から13位に落ちた。理事長は部内資料で、今後も有期雇用を使い続けると言っている。研究者や技師を使い捨てるようなことは許されない」と訴えました。

動物実験の技師2人の原告は「次回の裁判で理研側がどんな反論するのか楽しみだ」と述べました。

Change.org署名に協力を!

金井保之理研労委員長は「理研ネットがホームページを開設しました。裁判支援のChange.org署名(https://chng.it/9DDT4fcM8v)をスタートさせました。ぜひ協力していただきたい」と訴えました。

次回の口頭弁論は、さいたま地裁で10月27日(金)午前10時30分から開かれます。

裁判の報告会は、終了後、埼玉会館7A会議室で開催されます。

理研の非正規雇用問題を解決する

ネットワーク(理研ネット)の

ホームページ開設にあたって

2023年9月11日

理化学研究所労働組合 執行委員長 金井保之

我々理研ネットは、理研で働く任期制職員の雇止め問題解決のために、2018年に理研本部のある和光市を中心とする地区の市民、労働組合、理研労役員が中心となり結成された有志グループです。

理化学研究所(理研)では、8割を超える職員が任期制職員であり、中には単年度契約を繰り返して10年、20年と研究所を支えている職員も多くいました。このような状況の中で、雇用の安定のために労働契約法が2012年に改正されました。理研で長年働く任期制職員は、改正された労働契約法18条(2013年4月1日施行)の趣旨に則れば、無期雇用への転換権を獲得できるはずですが、理研の経営陣は無期転換権獲得を避けるために事務系では5年の契約期間上限(起算日は2013年4月1日)で雇止め、研究系では10年の契約期間上限で雇止めをするという、就業規則の改定を2016年に行いました。

理研は、2018年3月に5年の契約期間緒上限に達する340名を超える事務系職員の雇止めを強行しようとしました。理研労は、この雇止めが労働契約法の趣旨に反する違法なものであることを、市民の皆さま、労働組合、国会議員、マスコミに訴え、多くの皆さまの支援の結果、雇止めを回避できました。

2018年3月の事務系の雇止めは回避できましたが、2023年3月には研究系の10年の契約期間上限での雇止めが予想されました。そこで、2018年11月21日に、事務系職員の雇止め回避の成果を踏まえて、研究系職員の雇止めをどのように回避するかを田村智子議員とともに語り合う集いを開催し、その場での雇止め当事者の訴えに答えるかたちで、理研ネットが結成されました。

理研ネットでは、雇止め当事者にも参加いただき、月に一回の会合、理研ネットニュースでの活動報告を行いながら、2023年3月の研究系職員の10年の契約期間上限による雇止め阻止のために活動を継続してきました。我々の活動と皆さまの御支援により、雇止め対象の研究系職員の半数に雇用の道を開くことができました。しかし、残念ながら全面的な雇止めの撤回はできず、現在も失職した職員の復職、待遇などを変えられた職員の回復を求めて、また、今後の雇止めの阻止を目指して活動を行っております。

この間の理研ネットの活動の情報は、ご支援いただいた皆様にお知らせしなくてはなりませんでしたが、不十分でした。そこで今回、理研ネットの活動を広く皆様にご紹介するために、ホームページを開設致します。

今後とも理研ネットの活動への御支援をお願い致します。